sábado, 9 de janeiro de 2021

4662) "Mank" e a via-crucis dos roteiristas (9.1.2021)

Não era muito fácil a um produtor assim compreender o que se passava na cabeça de pessoas como Herman Mankiewicz ou Orson Welles.

O lado B de Mank, fartamente descrito e comentado no

filme, eram a bebedeira e o vício no jogo, que se juntaram para sabotar sua

carreira e matá-lo precocemente aos 55 anos.

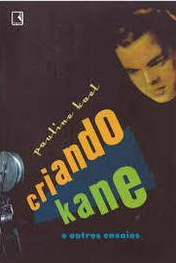

Mank conta a

criação do roteiro de Cidadão Kane do

ponto de vista dele, e não do de Orson Welles, cujo ego crescia na razão direta

do quadrado de sua circunferência abdominal. A briga dele e de Mank sobre “quem

afinal escreveu o roteiro do filme” está documentada, pelo que sei, em dois textos

opostos.

quarta-feira, 6 de janeiro de 2021

4661) Leituras de 2020 -- parte 4 (6.1.2021)

O melhor livro sobre cinema que li este ano não é um ensaio, é um romance metalinguístico: Suspects (1985) de David Thomson. O livro foi traduzido no Brasil (Marco Zero, 1992, trad. Luiz Eduardo Mendonça). O gimmick metalinguístico é o seguinte: Thomson fez uma seleção de 58 filmes, geralmente do gênero “policial noir”, e conta a vida inteira de personagens extraídos desses filmes, revelando muito mais sobre eles do que a gente poderia imaginar, e criando uma trama de crime em que todos estão envolvidos. A prosa de Thomson é excelente, e nem é preciso ter visto os filmes para apreciar a sutil arquitetura de crimes, traições e conspirações com que ele amarra títulos que vão desde O Iluminado de Kubrick a Casablanca de Michael Curtiz, desde Rebecca de Hitchcock até Pacto de Sangue de Billy Wilder.

Daí a minha demora em terminar o extraordinário Phantasmagoria (2006) de Marina Warner. Como descrever

esse livro? É um ensaio sobre as múltiplas formas de visualização do

imaginário, aqui incluído o mundo sobrenatural. Cada capítulo aborda um tema:

“Cera”, as máscaras mortuárias, representações de santos, museus de cera; “Ar”

e “Nuvens”, o espaço aéreo conforme representado nas lendas e nas artes plásticas

como o meio onde se deslocam criaturas etéreas; “Luz” e “Sombra”, os recursos

ópticos que produzem imagens (lanternas mágicas, etc.); “Espelho”, os múltiplos

atributos culturais do reflexo, do “duplo” etc.; “Fantasma”, as pesquisas para-científicas

do século 19 sobre aparições de espíritos; “Éter”, a natureza das ondas (rádio,

TV, etc.) e o modo como foram encaradas na literatura e na arte; “Ectoplasma”,

uma discussão específica sobre essa polêmica “matéria de que os espíritos são

feitos”; e “Filme”, o surgimento da fotografia e do cinema como um resultado de

todo esse longo processo.

No ano que vem farei mais comentários, porque pretendo

reler as 450 páginas da prosa culta e elegante de Marina Warner.

Outra ensaísta com quem me identifico é Flora Sussekind,

de quem este ano reli o precioso Cinematógrafo de Letras – Literatura, Técnica e Modernização no

Brasil (Cia. Das Letras, 1987). Flora rastreia a presença das novas

técnicas de criação e reprodução (fotografia, radiofonia, discos de fonógrafo, telefone,

cinema, etc.) na literatura brasileira da época, incluindo aí a prosa de

ficção, o jornalismo, a poesia, a crônica, as correspondências... É fascinante

ver a enorme variedade de reações dos nossos escritores diante dessas novidades

high-tech: surpresa, desconfiança,

adesão entusiástica, desdém satírico, contemplação abismada...

Foi um livro que li em sua época de lançamento,

pesquisando pistas sobre nossa literatura de FC, e relendo agora encontrei ali

muitas das atitudes da época pós-Internet, esse misto de atração e repulsa que

exercem sobre nós (que vivemos da mera palavra!) essas tecnologias

aparentemente todo-poderosas.

Numa direção totalmente oposta, a do passado mítico e

inatingível, vai outro livro que me parece essencial para quem pesquisar

literatura fantástica brasileira: Esquecidos por Deus – Monstros no Mundo

Europeu e Ibero-Americano (séculos XVI-XVIII) de Mary Del Priore (Cia. Das Letras, 2000). Como se sabe, é extremamente farta (e

contraditória) a documentação sobre criaturas monstruosas encontradas nesse

período por navegadores, viajantes e exploradores de recantos remotos do mundo.

Numa época onde qualquer viajante se deparava com hábitos, paisagens, objetos,

seres e rituais que não cabiam na sua moldura cultural, eram muito frequentes a

má-interpretação, a confusão, o exagero, o ruído na transmissão de

experiências, e assim por diante. (O exemplo clássico é a lenda do centauro: ao

ver um homem montado num cavalo, coisa que não se praticava em seu país, alguém

interpretou aquele ser como um monstro híbrido.)

Mary Del Priore comenta os monstros registrados pela

História no quadro dos pressupostos zoológicos, religiosos e mitológicos dos

homens que fizeram esses relatos. É também muito importante a rede de conexões

que ela estabelece dentro da iconografia (é vastíssimo o repertório de desenhos

e gravuras sobre essas criaturas monstruosas), mostrando como textos copiavam

(=plagiavam) textos, gravuras copiavam gravuras, ilustrações de um manuscrito

eram furtadas para ilustrar relatos de natureza totalmente diversa, etc.

Era um sistema de fake

news onde nem sempre havia a intenção de mentir ou falsificar, e ocorria

muitas vezes apenas o entusiasmo ingênuo de passar adiante uma informação

sensacional cuja veracidade não era confirmada (e às vezes não podia mesmo ser).

A história dos monstros é, na verdade, a história da imaginação dos que se

dedicavam a eles.

Ainda nessa praia, tenho que registrar o obrigatório Fantástico

Brasileiro – O Insólito Literário do Romantismo ao Fantasismo (2018) de

Bruno Anselmi Matangrano e Enéias Tavares. É um levantamento precioso da

literatura fantástica brasileira em suas vertentes principais (ficção

científica, horror, fantasia), vendo suas origens em alguns pressupostos do

Romantismo do século 19 e vindo até o momento atual onde os autores identificam

“o Fantasismo”, nome que propõem para o movimento atual de autores que se

movimentam com facilidade entre aqueles três gêneros.

Para quem quiser checar o estado contemporâneo da ficção

fantástica entre nós, é um livro indispensável, pela quantidade de autores e

obras que recebem avaliações breves mas objetivas. O folclore, a literatura

infanto-juvenil, as entidades e os eventos; tudo isso recebe atenção e se

articula à massa da obras literárias propriamente ditas. Obra de referência obrigatória,

para ter sempre à mão, na estante.

Na literatura fantástica, li alguns romances notáveis

este ano.

Exquisite Corpse (1995) de Robert

Irwin (no Brasil, Jogos Surrealistas,

Record, 1998, trad. Alda Porto) tem como tema o movimento Surrealista dos anos

1920-30, desta vez sob a ótica dos escritores e artistas de Londres, não de

Paris. Robert Irwin é autor de The

Arabian Nightmare (1983), um pesadelo fantástico no espaço interior da

mente e do sonho, e de The Arabian

Nights: a Companion (1994), o melhor livro de referência que conheço sobre As Mil e Uma Noites.

Também inglês mas mais alegre, lúdico e cheio de

vitalidade é Nights at the Circus (1984), de Angela Carter, uma escritora de

quem se pode pegar qualquer livro de olhos fechados e ler com os olhos bem

abertos. É a história de Sophie Fevvers, uma mulher alada que trabalha num

circo (sim, ela tem asas e voa de verdade), e do jornalista que ao

entrevistá-la (na primeira parte do romance, 90 páginas de uma narrativa

brilhante que transcorre ao longo de uma noite) se apaixona por ela e

literalmente “foge com o circo”. Há tradução brasileira (Rocco, 1991, trad.

Claudia Martinelli).

Mais comentários aqui sobre o livro de Angela Carter:

https://mundofantasmo.blogspot.com/2020/09/4619-noites-no-circo-de-angela-carter.html

Muita gente não sabe que Salman Rushdie, o autor de Os Versos Satânicos, estreou com um

romance de ficção científica, concorrendo a um prêmio oferecido pela editora

Gollancz, dos livros amarelos de FC que tanto li na antiga biblioteca da

Cultura Inglesa, na av. Graça Aranha. Ao que se diz (Wikipedia), o júri, formado por Brian Aldiss, Arthur C. Clarke e Kingsley

Amis, elogiou o livro e recomendou-o ao prêmio, mas a editora não quis, porque a

história não tinha nada a ver com o tipo de FC que eles queriam colocar no

mercado.

https://mundofantasmo.blogspot.com/2020/09/4619-noites-no-circo-de-angela-carter.html

De fato, Grimus (1975) é tudo menos uma FC

convencional, e só pode ser relacionado ao gênero porque sua narrativa envolve

imortalidade, viagem por universos paralelos (chamados de Dimensões Exteriores,

etc.) e a existência de seres de outros planetas que se locomovem no

espaço-tempo. Não importa. É uma narrativa de estrutura mítica, uma quest ou demanda onde um jovem índio

norte-americano, Flapping Eagle, adquire a imortalidade através de uma

beberagem (como o “imortal” de Machado de Assis) e depois sai pelo mundo à

procura de quem possa desfazer o prodígio.

Rushdie tem o dom da prosa fluida, do humor sardônico, da

imaginação lúdica; leitores de FC que costumam exigir coerência científica ou

lógica devem passar longe deste livro, que é uma ótima aventura literária

absurdista.

Numa outra ponta do espectro, registro o díptico Angels

& Insects (1992), duas

“novelas” de A. S. Byatt reunidas num só volume. (Há edição brasileira, Anjos e Insetos, Cia. Das Letras, 1994,

trad. Celso Nogueira.) Em ambas, o fantástico e a ciência (no caso, a ciência

do século 19) avançam às cegas e de mãos dadas. A prosa brilhante de Byatt mais

de uma vez me despertou a vontade de ler seu clássico romance Possession (1990), que já vi no cinema.

A novela “Morpho Eugenia” fala de um jovem entomologista

recém-chegado da África que se casa com a filha de um cientista ilustre, e

percebe aos poucos ter entrado num ambiente de hábitos estranhos e

inexplicáveis. “The Conjugial Angel” mostra um grupo de pessoas de meia idade

que costumam realizar sessões espíritas e invocar as almas dos seus mortos. Uma

das personagem é real, a irmã do “Poeta Laureado” Alfred, Lord Tennyson. Personagens

históricos e fictícios, ectoplásmicos e de carne-e-osso se misturam nessa

narrativa. Alguns trechos que acompanham a atividade mental da médium, Sophie

Sheekhy, são notáveis na recriação puramente verbal de um estado alterado de

consciência em que pessoas vivas e mortas parecem coexistir num mesmo plano de

percepção mútua.

(continua nos

próximos dias)

Marcadores:

A. S. Byatt,

Angela Carter,

Bruno Anselmi Matangrano,

David Thomson,

Enéias Tavares,

fantástico,

ficção científica,

Flora Sussekind,

literatura,

Marina Warner,

Mary Del Priore,

Robert Irwin,

Salman Rushdie

domingo, 3 de janeiro de 2021

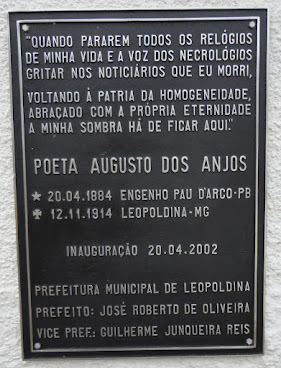

4660) Entrevistas Transcendentais: Augusto dos Anjos (3.1.2021)

O caminho da Estação Ferroviária de Leopoldina até a casinha modesta cuja foto conduzo não é muito longo, e faz-se a pé, passando por uma ou outra ladeira para lembrar que estou de volta a Minas. São cerca de três horas da tarde. O sol doura em diagonal os telhados, o campanário de uma igrejinha próxima, os pés de castanhola que enchem a calçada de frutos escurecidos e folhas.

Entramos no corredorzinho estreito, e

dali para a sala do lado esquerdo. Sentamos em cadeiras de palhinha. D. Ester,

a esposa, traz uma bandeja com suco de maracujá, biscoitos, fatias de queijo

bem arrumadinhas.

BT – Professor Augusto, espero que não se incomode se eu

usar este tratamento.

AA – Pelo contrário. Ser professor é uma das minhas alegrias, e o digo com orgulho. Não desejaria outro título se não este.

AA – Espero ter conseguido. Nem sempre foi fácil. Na Paraíba, deparei-me muitas vezes com alunos esforçados mas absolutamente sem preparo, sem qualquer base sequer para entender as matérias que me solicitavam. Depois que cheguei ao Rio de Janeiro, o problema era conseguir alunos, visto que eu era jovem e totalmente desconhecido. O processo didático, portanto, ocorria numa moldura de infindáveis contratempos, mal-entendidos, adiamentos, tensões de toda ordem. Mas, abstraindo este aspecto, sempre vi com esperança o ato de ensinar. Não há experiência mais reconfortante do que ajudar uma pessoa a pensar por si mesma, e a manejar com segurança conceitos que pouco tempo atrás lhe eram estranhos.

AA – Nunca o foi. Criou-se em torno de mim, talvez pelo entusiasmo dos amigos mais generosos, a idéia de que eu compunha de memória os meus poemas mais longos. Na verdade eu não o fazia por inteiro. Sempre gostei de compor meus versos em pensamento, revisando-os sem parar, repetindo-os em voz alta, andando pelo quarto. Quando tinha uma quadra completa, com todos os senões expurgados, então sim, eu me sentava à mesa, tomava pena e papel e a copiava por escrito. E repetia o processo até me dar por satisfeito.

Ter-me-ia sido impossível compor mentalmente, por inteiro, os meus poemas longos. Já um soneto... sim, um soneto é possível.

AA – Espero que sim, porque sempre vi isso na grande poesia clássica, em Homero, em Dante, em Virgílio. A poesia, refiro-me à grande poesia, à qual sempre aspirei, precisa de uma dicção elevada, próxima à dos cânticos religiosos. Há que existir nela uma sonoridade que se imponha por si mesma, antes mesmo que o sentido das palavras seja percebido.

AA – Não, não creio tê-la encontrado antes. Por outro lado, no meu tempo falava-se em “poesia científica”. Era termo corrente, embora sem muito destaque, quando estudei na Faculdade de Direito, no Recife. Foi usado, por exemplo, pelo grande Martins Júnior, que foi uma influência para todos da minha geração, para descrever sua própria poesia. Um homem culto, vibrante, eloquente, com quem convivi a certa distância, mas sempre com muita admiração. Ele nos abriu muitas portas, foi um dos que me convenceram de que a poesia poderia perfeitamente suportar o peso dos conceitos e das idéias propostas pela ciência.

AA – Imagens às quais eu próprio não me furtei, pois as admirava, e isso pode ser facilmente constatado em minhas obras. Tenho grande apreço por sonetos como “Vandalismo” ou “Vencedor”, que num exame apressado muitos não considerariam típicos da minha temática.

Por outro lado, acreditava e ainda acredito que muitos poetas trazem consigo, além de um vocabulário, uma visão, um ponto de vista intensamente pessoal sobre o seu mundo. Foi isso que tentei realizar, com humildade, mas com persistência. Se o consegui ou não, não me compete dizer. Em todo caso, senti que o campo da ciência e da filosofia poderiam muito bem expandir-se para o interior do campo da poesia, sem prejuízo de qualquer delas, pelo contrário, com um influxo positivo de percepções e de abstrações de nível mais elevado.

AA – Jamais cultivei pretensões precognitivas, de modo que minha curiosidade é grande mas minhas surpresas são poucas. Aceito o que o tempo e o destino nos impõem. Em todo caso, eu chamaria sua atenção, se me permite, para um aspecto em que o seu mundo se distingue do meu.

As cidades em que vivi eram precaríssimas em termos de solidez material, de limpeza, de higiene, de saúde. Sei que seus contemporâneos têm muito com que se preocupar; mas, em meu tempo, nossos terrores eram a tuberculose, a lepra, o cancro, a varíola, as sempre renovadas gripes. As ruas eram esgotos a céu aberto. A higiene pessoal era precária, e quando doenças nos acometiam, recebíamos os mais abstrusos receituários de preparados químicos para serem aplicados na pele, nos olhos, nos órgãos em geral. As casas tinham mau cheiro e enchiam-se de insetos.

Observando à distância, conforme me é dado, as condições de vida da sua época, percebo que houve uma mudança salutar, em todos os sentidos do termo. Infelizmente uma tal mudança não é acessível a todos, e nas periferias e nos casarios dos miseráveis vive-se ainda em condições sanitárias de um século atrás. É como se o futuro tivesse chegado, mas não para todos.

BT – O senhor falava em seus versos sobre assuntos que

eram proibidos aos poetas, em nome do bom gosto e das boas maneiras. Talvez

essa sua visão crítica tenha contribuído que que o chamassem “o Poeta da

Morte”.

AA – O que é em parte uma injustiça, pois se me perdoa a pouca modéstia, eu me classificaria como “o poeta do ciclo da morte e vida”, pois aos meus olhos os dois fenômenos estão inextricavelmente ligados, fazem parte de um só processo. “Poeta da evolução universal”, talvez, se isso não soasse grandiloquente demais.

AA – Todos nós somos sujeitos a reações emocionais, a nevroses, a atitudes impulsivas que às vezes contradizem de forma cabal os ideais mais elevados que cultivamos. Tenho amor à Paraíba. Aquela terra é o húmus que alimentou minhas células desde a fase embrionária, considero-me parte dela. Tenho amor àquele povo, principalmente àquelas pessoas mais modestas, homens e mulheres anônimos e de pés descalços que velaram pela minha infância. Sabem ser solidários nos momentos de aperreio, vivem frugalmente por terem a percepção intuitiva de que não é via acúmulo de bens materiais que evoluímos, e sim no aperfeiçoamento de nossa disposição de espírito e no modo como ele se revela no trato com os nossos semelhantes.

AA – Não! Como poderia? Sou uma parte da Paraíba, sou feito daquela terra rica do meu engenho, e nunca o constatei tanto quanto ao chegar no Rio de Janeiro, com a ambição de ser reconhecido, ali, como um igual. E percebi logo que meu modo de trajar, de falar, de agir, provocava em todos um estranhamento imediato. Se um dia visitar minha sepultura, como o fazem muitos que aqui vêm, pode considerar aquela pequena campa um pedaço de terra paraibana. Dar-me-á alegria se o fizer.

AA – Leopoldina acolheu a mim e a minha família de coração aberto, foi um facho de luz em nossa vida. Quanto a esse episódio, é mais um exemplo de pequenas lições que a vida nos dá, sem nos aplicar a nulificação protetora de um anestésico. O fato é que certa noite, ao regressar para casa na hora da ceia, passei diante da residência de alguns conhecidos, e como a janela era próxima à calçada ouvi vozes lá dentro, e reconheci versos meus sendo recitados em voz alta. Entreparei para escutar, não sem um certo assomo de vaidade, e logo recebi o consentâneo castigo quando ouvi o trovejar de gargalhadas e de motejos que se seguiu. Paciência. Tenho, se me desculpa a pretensão, uma compreensão superior do mundo. Em momentos assim, creio ser a mim que cabe, na medida dos valores que me foram repassados e que procurei cultivar, tudo compreender, e perdoar o que for possível.

AA – Há muito tempo. Mas, o senhor que vai lá com certa frequência, o que me diz dela? Está muito mudada?

AA – Entre as quais, com toda certeza, umas estão minguando, e outras em franca expansão. Quer melhor comprovação da minha percepção da morte e da vida? As mangas e os cajus que não são colhidos caem e apodrecem no chão, e se desfazem em elementos químicos que por sua vez vão alimentar a relva e a própria árvore de onde vieram. As formas vegetais e animais são visões fugazes que temos de um lento processo de deterioração e renascimento.

apodrecimento.

AA – A beleza está na dinâmica do processo transformativo. A ciência nos deu novas maneiras de enxergar. O microscópio pode nos revelar novas belezas, o telescópio, o espectroscópio. As transformações rápidas do mundo animal e vegetal, as transformações lentas do mundo mineral, tudo isso nos mostra um universo capaz de criar suas próprias leis e de segui-las. Como não se maravilhar diante de uma orquestração de efeitos tão vasta, e ao mesmo tempo tão perfeita em cada minúcia?

sexta-feira, 1 de janeiro de 2021

4659) Leituras de 2020 - parte 3 (1.1.2021)

Peguei, apenas para consultar, as Memories and Adventures (1924) de Sir Arthur Conan Doyle. Um

dos meus autores preferidos, e um livro que eu tinha há mais de vinte anos e

até agora tinha achado a leitura chata. Desta vez, durante a consulta, acabei

voltando ao início e não parei mais. Doyle é um inglesão à moda antiga, sólido,

prático, patriota, tradicional. No livro, comenta várias de suas obras; repito

que seus romances históricos e de FC são literariamente superiores aos livros

de Sherlock Holmes.

Doyle comenta a certa altura que havia o hábito de

serializar romances nas revistas semanais ou mensais, mas o lado negativo disso

era que quando o leitor perdia um número ficava com uma lacuna na leitura. Ele

considera ter sido o primeiro autor (e The

Strand o primeiro periódico) a utilizar de forma deliberada o formato da

série de aventuras semelhantes com um mesmo personagem, onde cada publicação contém

uma história completa em si – o que ele e a revista puseram em prática a partir

de 1887, com as aventuras de Sherlock e Watson.

Outra autora favorita é Ursula Le Guin, de quem li este

ano dois títulos. The Other Wind (2001)

é o quinto volume da série “Earthsea” a respeito deste arquipélago e da escola

de magos de Roke Island. É um romance crepuscular, o último da série, pelo que

entendo, em que os Magos e os Dragões de Terramar têm que firmar um pacto que

envolve a aceitação da morte. Tales of Earthsea (2001) contém

cinco histórias com episódios variados do ciclo, abrindo com “The Finder”, uma

notável noveleta descrevendo como foi fundada a escola dos Magos, em Roke.

De outro autor que admiro muito, Stanislaw Lem, li o

livro de memórias Highcastle: a Remembrance

(1966), centrado na sua infância. Lem é um dos autores mais intelectuais da

FC e está para a Polônia assim como Borges está para a Argentina. Sua obra

gigantesca é parcialmente traduzida em inglês, e só uma dúzia de romances em

português. Highcastle mostra a

vidinha comum de um garoto de classe média em Lvov. São especialmente ácidos os

seus comentários sobre as preparações militares dos adolescentes poloneses,

ensaiando ordem-unida e exercícios militares com bastões em vez de rifles, até

a invasão nazista em 1939.

Lem fala pouco sobre ficção científica (sobre a qual ele

discorre longamente em coletâneas de ensaios como Microworlds (1984). Seu retrato de infância e adolescência

entre-guerras é cheio de percepções sagazes e mostram como funciona sua mente

observadora, metódica, ousada, ao mesmo tempo de grande objetividade e grande

imaginação.

Por falar em ciência, uma leitura importante foi a de Sapiens

(2012) de Yuval Harari, um best-seller recente que vem na linha dos grandes

livros de Carl Sagan, Arthur C. Clarke ou Fritz Kahn (cujo O Livro da Natureza iluminou meus verdes anos). Harari dá uma geral

na evolução da humanidade, e é muito importante a Parte 1, sobre a Revolução

Cognitiva. O modo como a espécie humana criou os softwares de interpretação e

modelagem da realidade, acompanhado pela linguagem, é uma coisa espantosa. A

gente fala no Fogo, na Roda, etc., mas essa revolução que não deixou rastros

físicos diretos foi a coisa mais fascinante.

Um romance de ficção científica que me impressionou foi Triton

(1976) de Samuel R. Delany, um dos meus autores favoritos. Ele tem o subtítulo

“Uma Heterotopia Ambígua”, e a ação transcorre quase toda numa lua de Júpiter,

colonizada artificialmente, durante uma época de guerra.

Bron Hellstrom, o protagonista, é um funcionário mediano

na administração local e se envolve com um grupo vanguardista de teatro-de-rua

comandado por Spike, uma jovem atriz e dramaturga. Do encontro dos dois começam

a sair fagulhas, porque acompanhando as ações de Bron durante as quase 400

páginas do livro vemos o delineamento da personalidade de um sujeito

egocêntrico, determinado, inseguro, ousado, bem intencionado, catastroficamente

desastroso em seus relacionamentos interpessoais.

Delany descreve com a riqueza de detalhes habitual a vida

nessa ambiente high-tech, os hábitos, as roupas, as comidas, as práticas

cotidianas: seus livros têm uma atenção sociológica constante ao recriar um

mundo onde, aliás, as pessoas fazem cirurgias transexuais como nós aqui fazemos

uma tatuagem.

Li alguns romances policiais importantes neste ano. Entre

eles, um clássico que há anos eu tinha na fila: Death From a Top Hat (1938) de Clayton Rawson, um dos

mestres do “crime impossível”. É o romance de estréia de Rawson e tornou-se um

clássico, por ser o livro que explorou de maneira mais complexa (e cheia de

reviravoltas inesperadas) a proximidade entre o romance policial e a magia de

palco, com seus truques mecânicos e suas ilusões perceptivas.

Rawson introduziu neste livro O Grande Merlini, um mágico

novaiorquino que se torna detetive para competir com criminosos que – no

presente caso – estão assassinando os participantes de uma “grande noite”

promovida pela Society of American Magicians. Não preciso dizer que cada um dos

crimes é cometido da maneira mais complexa possível, bem ao estilo de Ellery

Queen, John Dickson Carr e outros clássicos daquela época. O romance é uma

antologia de efeitos e de truques; literariamente, talvez Rawson funcione

melhor no âmbito do conto, onde suas idéias espantosamente simples e originais

têm um impacto mais nítido, numa trama única e compacta que o leitor tem condições

de visualizar.

Matei este ano a saudade de um dos escritores que mais

gosto, Fredric Brown, que hoje parece ser mais conhecido pela sua ficção

científica (sempre rápida, satírica, cheia de sacadas leves mas brilhantes) do

que pelos seus romances policiais sempre ótimos.

É o caso de The Screaming Mimi (1949), um belo

passeio pelo submundo de Chicago, por onde o repórter William Sweeney vagueia

procurando um serial killer. A pista

principal é uma estatueta de uma mulher gritando de terror, a “Mimi” do título.

Sweeney é um desses detetives por conta própria capazes de se meter em

confusões que um policial de uniforme evitaria a todo custo. O melhor, aqui, é

o realismo sem-nonsense com que Brown descreve todas as peripécias e todos os

ambientes da investigação, mesmo que pareçam absurdos às vezes. O clímax tem

uma reviravolta de enredo típica de Brown, e um desfecho notável em que

Sweeney, desarmado, precisa ficar falando durante horas diante do assassino

para evitar ser morto.

Ainda melhor do que este é Madball (1953), onde

Fredric Brown volta ao ambiente dos carnivals,

aquele misto de circo e de parque-de-diversões ambulante tipicamente

norte-americano. Numa narrativa em que cada capítulo salta para o ponto de

vista de um personagem diferente, vemos os crimes violentos e os conflitos de

interesse entre artistas, técnicos, agregados, cartomantes, dançarinas e toda a

fauna humana de um carnival. O

enredo: antes do início da narrativa, dois membros do carnival praticaram um roubo enorme e esconderam o dinheiro nas

instalações do parque ambulante; logo em seguida, sofreram um acidente de carro

em que um deles morre e o outro escapa, mas logo é assassinado. Começa então a

caça ao tesouro: em que local do parque eles esconderam a grana?

Num livrinho de 192 páginas, Brown comprime uma narrativa

rápida, vívida, cheia de personagens banais e marcantes. As cenas de sexo são

indiretas mas com sensualidade e malícia. O desenho dos personagens é de uma

riqueza inesperada nesse tipo de pulp

fiction, que oscila sempre na corda-bamba entre melodrama criminal

exagerado e realismo psicológico.

Marcadores:

Clayton Rawson,

Conan Doyle,

ficção científica,

Fredric Brown,

literatura,

romance policial,

Samuel R. Delany,

Stanislaw Lem,

Ursula LeGuin,

Yuval Noah Harari

terça-feira, 29 de dezembro de 2020

4658) Resoluções de Ano Novo (29.12.2020)

Parar de beber todo copo de veneno que botam na minha frente.

sábado, 26 de dezembro de 2020

4657) "O Gambito da Dama" (26.12.2020)

Prefiro traduzir assim o título da minissérie The Queen’s Gambit, na Netflix. É a história de uma menina que descobre aos 9 anos ter uma capacidade fora-do-comum para o jogo de xadrez. Introvertida, meio selvagem, criada num orfanato, ela é vítima de uma série de acasos benignos muito comuns nos romances de Charles Dickens, e possíveis da vida real. Torna-se uma supercampeã, mas paga o preço do doping, porque ao longo da carreira se vicia em bebida e drogas.

Não tenho é tabuleiro. Faz trinta anos que não jogo com

ninguém. Não sou bom jogador: tenho preguiça de planejar jogadas. Jogo improvisando,

como quem percorre um labirinto. Não entendo de aberturas, defesas, etc. Mesmo

quando pegava um livro e reproduzia uma partida clássica, só entendia uns 30%

daquilo. Não é meu formato de inteligência.

O xadrez era para mim como a Ciência e a Música Clássica.

Não entendo nada de música erudita, mas tão musicais quanto as sinfonias e as

sonatas eram aqueles nomes: Rimsky-Korsakoff, Prokofiev, Scarlatti, Rossini, Stravinsky,

Khachaturian... Era como estar ouvindo

falar em Heisenberg, Schrodinger, Gell-Mann, Bohr, Feynman, Freeman Dyson...

Do mesmo jeito existe até hoje para mim uma música

misteriosa, cheia de promessas de enigmas e prodígios, por trás dos nomes dos

grandes enxadristas, e com certo alívio (porque a idade avançada nos

insensibiliza) descobri durante a minissérie que ainda me arrepiava ouvindo os

nomes de Capablanca, Alekhine, Morphy, Philidor, Botvinnik...

Mesmo quando não entendemos certas “ciências exatas”,

somos capazes de perceber a nuvem, o casulo de “ciências humanas” que sempre as

envolve – e reagir a ele.

(Reshevsky, aos 8 anos)

Millôr Fernandes, o Escarninho, dizia que o jogo de

xadrez ajuda muito a desenvolver a capacidade de jogar xadrez. Tem razão, por

um lado. Mas podemos dizer o mesmo de mil coisas. Um detalhe comovente da série

é quando ficamos sabendo que a mãe adotiva de Beth Harmon (a ótima Marielle

Heller) tocava piano bastante bem, mas desanimou do instrumento devido a um

casamento pavoroso. Para que serve tocar piano? Para nada, talvez. E para tudo.

Ao ver o talento da filha no xadrez, ela decide investir naquilo. Para que

servem o xadrez, o piano? Para aproximar duas pessoas tão diferentes.

Gosto muito do modo como os jovens enxadristas conversam

na minissérie. Depois de meses sem se ver, eles se reencontram. “Ôi.” “Ôi, tudo bem?” “Tudo. Não entendi porque você não usou o

bispo naquela final com Fulano, há dois meses.”

“Usei o peão, para ele pensar que eu queria proteger o cavalo.” É assim que nerd conversa: não tem

preâmbulos, não tem “chat social”, perguntar pela família, comentar que está

calor... Nerd vai logo ao que interessa. É um alívio conversar com gente assim.

À medida que a série avança, vai se tornando mais

hollywoodianamente previsível, marchando na direção do Final Feliz, esta versão

moderna da tragédia grega, daquela força superior a que ninguém (no caso, os roteiristas) pode desobedecer.

A matemática cruel do jogo impõe uma disputa de poder

escancarada, uma disputa entre ataque e defesa, uma luta de destruição

recíproca. Todas as metáforas do xadrez são metáforas de guerra. The Queen’s Gambit é uma história típica

da Guerra Fria, e reflete a vivência do autor do romance original, Walter Tevis

(1928-1984). Pelos comentários que li, a

reconstituição dos ambientes dos torneios, bem como das partidas em si, é

impecável. Acredito.

A certa altura, Benny Watts (Thomas Brodie-Sangster), o

campeão norte-americano que se torna um dos mentores de Beth, comenta sobre os

enxadristas russos: “Eles são bons porque jogam coletivamente. Todos treinam

juntos e corrigem os defeitos uns dos outros. Nas partidas adiadas, analisam

cada jogada, conjuntamente. Nós norte-americanos acreditamos no talento

individual, que ganha tudo sem a ajuda de ninguém”. Eles adotam o sistema

russo, e batem os russos. Nessa reflexão não me parece haver uma intenção de

comparar o individualismo capitalista e o socialismo soviético. (Claro que quem

quiser interpretar assim tem pano para as mangas.)

O importante, que se concretiza no capítulo final, é o

fato de que na URSS o xadrez fazia parte da cultura popular, e nos EUA não. Na

URSS o xadrez era jogado por centenas de velhinhos, na praça, ao ar livre, num

frio de zero grau. Os campeonatos eram transmitidos e comentados pelo rádio

como se fosse uma Copa do Mundo. Num ambiente assim, mais do que o nacionalismo

político o que se impõe (como tantas vezes ocorre na arte e no esporte) é o

amor ao talento. Depois de derrotar o campeão russo, Harmon é agarrada em

delírio pela multidão de russos. Por que? Porque eles sentem ali a presença do

talento, da Grande Arte.

Assinar:

Postagens (Atom)