Inventar um nome para um lugar, num texto de ficção, pode ser mais difícil do que inventar o nome de uma pessoa.

Nome de pessoa, se é nome de batismo, é um nome dado pelos pais, e deve refletir esse tipo de escolha. Se é um apelido, é um “nome social”, por assim dizer, um nome conferido informalmente por um grupo.

Já o nome de um lugar – uma vila, uma cidade, uma floresta, um povoado, um país – é uma escolha coletiva, sem autores que se possa apontar com o dedo. E quando o escritor concebe um nome assim, ele deve vir imbuído de uma carga de verossimilhança, deve conduzir as nuances que o autor pretende, e deve parecer que foi o resultado de um processo coletivo, anônimo, não-coordenado e poderoso.

Quando Mário Palmério deu a seu romance de 1956 o título de Vila dos Confins encontrou um nome simples e sonoro para exprimir aquela idéia de fim-do-mundo onde queria situar o curral eleitoral de sua história. Seu romance seguinte, Chapadão do Bugre (1965), impôs um lugar de sonoridade mais agressiva, mais truculenta, totalmente no tom da ação da história.

Em Grande Sertão: Veredas (1956), entre os muitos lugares imaginários criados por Guimarães Rosa, um dos mais notáveis é o Liso do Sussuarão, um deserto inóspito que os jagunços são forçados a atravessar. Um leitor nordestino não pode deixar de perceber nesse nome uma evocação do Raso da Catarina, o famoso deserto baiano.

O termo “liso” substitui “raso”, mantendo a idéia de uma região uniformemente plana e com pouca vegetação. “Sussuarão” lembra “sussuarana” (ou “suçuarana”), a onça parda muito comum no Nordeste, e cuja imagem é recorrente ao longo não apenas do livro, como símbolo de ferocidade, como em outras obras de Guimarães Rosa, principalmente o conto “Meu tio, o iauaretê”.

O nome literário não apenas evoca o nome geográfico original, mas amplia sua rede de ressonâncias, contaminando-o com temas que pertencem ao universo interno da obra, não à geografia.

Quando o autor de O Senhor dos Anéis (1954-55), J. R. R. Tolkien, batizou de “Mordor” a montanha onde vive o Senhor do Mal, Sauron, pode até ter recorrido a raízes etimológicas profundas, pois era um filólogo; mas certamente pesou na escolha a semelhança do nome com a palavra “murder” (homicídio). Semelhança, aliás, que sugeriu a Isaac Asimov o tema de um dos seus contos policiais da série “Os Viúvos Negros”.

Ressonâncias assim, evocadas indiretamente por uma simples sonoridade, me parecem mais eficazes do que alegorias explícitas, como se ele chamasse a montanha de “Murder”.

Se bem que nunca se pode prever o futuro nem controlar todas as conotações possíveis. Isaac Asimov chamou de “a Fundação” a organização interplanetária destinada a fazer sobreviver a cultura e a ciência durante a decadência do império galáctico. Mal imaginaria ele que décadas depois surgiria no mundo islâmico uma organização terrorista chamada Al-Qaeda, que significa exatamente “a fundação, a base, o alicerce”.

Na época dos atentados do 11

de setembro, vi na Internet reproduções das edições em árabe da “Trilogia da

Fundação”, com o título: “Al-Qaeda”.

Bill Finger, o roteirista de quadrinhos que deu o nome de “Gotham City” à cidade do Batman, viu esse nome numa joalheria, e o usou para batizar a cidade, raciocinando (corretamente, a meu ver) que teria muito mais liberdade criativa com uma cidade imaginária que parecesse Nova York do que se usasse o nome “Nova York”. E usou justamente um nome que já circulava informalmente na própria cidade, há muitos anos.

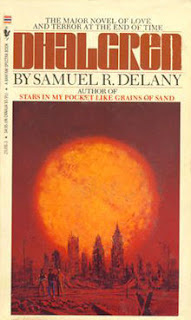

Mais original ainda é o nome de “Bellona” dado por Samuel R. Delany à sua metrópole surrealista no romance Dhalgren (1975), evocando belicosidade e beleza ao mesmo tempo.

Bill Finger, o roteirista de quadrinhos que deu o nome de “Gotham City” à cidade do Batman, viu esse nome numa joalheria, e o usou para batizar a cidade, raciocinando (corretamente, a meu ver) que teria muito mais liberdade criativa com uma cidade imaginária que parecesse Nova York do que se usasse o nome “Nova York”. E usou justamente um nome que já circulava informalmente na própria cidade, há muitos anos.

Mais original ainda é o nome de “Bellona” dado por Samuel R. Delany à sua metrópole surrealista no romance Dhalgren (1975), evocando belicosidade e beleza ao mesmo tempo.

Um dos lugares fictícios mais

famosos da literatura é o condado de Yoknapatawpha, criado por William Faulkner para ambientar

suas histórias. O autor dizia que o sentido do nome era “água em solo plano avança

devagar”. Usando esse nome (formado com palavras indígenas) ele ganhou

liberdade para manipular à vontade a história e a geografia do seu cenário.

“Macondo”, de Garcia Márquez, é um nome interessante, porque é simples, sonoro, e pelo menos aos meus ouvidos brasileiros não evoca nenhuma associação de idéias. Um nome virgem, por assim dizer, mas muito eficaz. Segundo o autor, é o nome de uma planta da região.

“Macondo”, de Garcia Márquez, é um nome interessante, porque é simples, sonoro, e pelo menos aos meus ouvidos brasileiros não evoca nenhuma associação de idéias. Um nome virgem, por assim dizer, mas muito eficaz. Segundo o autor, é o nome de uma planta da região.

Vitor

Ramil escreveu seu romance sobre Pelotas dando-lhe o título de “Satolep”.

Inversões assim são o recurso mais simples quando se quer fazer uma alusão

direta a algo que existe, como se disséssemos, anti-aristotelicamente: “A é B,

mas é também o contrário de B”.

Quantas histórias de ficção científica não já vimos sobre um planeta chamado Arret? Em inglês, “Earth” ao contrário fica meio ilegível, “Htrae”, mas Salman Rushdie saiu-se elegantemente com “Thera” em seu romance Grimus (1975), onde descreve uma civilização alienígena viciada em anagramas.

De inversões e de anagramas a literatura de imaginação está cheia. Quando em 1872 Samuel Butler publicou sua novela de “utopia satírica”, ele provavelmente tentou inverter a palavra “nowhere” (= “nenhum lugar”), mas o resultado deu “Erehwon”, meio ruim de pronunciar, e ele optou pelo nome, hoje famoso, de Erewhon. Tecnicamente, deixou de ser uma inversão e virou um simples anagrama.

Seguindo um percurso parecido, quando Fritz Leiber quis inventar o país fictício para ambientar suas histórias de espada-e-feitiçaria, deu-lhe o nome de Nehwon, que é o contrário de “No When” (= “nenhum quando”).

Quantas histórias de ficção científica não já vimos sobre um planeta chamado Arret? Em inglês, “Earth” ao contrário fica meio ilegível, “Htrae”, mas Salman Rushdie saiu-se elegantemente com “Thera” em seu romance Grimus (1975), onde descreve uma civilização alienígena viciada em anagramas.

De inversões e de anagramas a literatura de imaginação está cheia. Quando em 1872 Samuel Butler publicou sua novela de “utopia satírica”, ele provavelmente tentou inverter a palavra “nowhere” (= “nenhum lugar”), mas o resultado deu “Erehwon”, meio ruim de pronunciar, e ele optou pelo nome, hoje famoso, de Erewhon. Tecnicamente, deixou de ser uma inversão e virou um simples anagrama.

Seguindo um percurso parecido, quando Fritz Leiber quis inventar o país fictício para ambientar suas histórias de espada-e-feitiçaria, deu-lhe o nome de Nehwon, que é o contrário de “No When” (= “nenhum quando”).

A

geografia literária brasileira é farta em lugares inventados cuja

verossimilhança precisa sempre começar a partir do nome. Quando a protagonista

de Jorge Amado, em Tieta do Agreste (1977), volta para sua cidadezinha

de Santana do Agreste, qualquer leitor tem a sensação de que essa vila é real,

de tão familiar que é o nome. Tocaia Grande (1984) já é um nome de

cidade ligeiramente menos verossímil, já dá uma primeira impressão de nome

inventado.

Se eu estou escrevendo um romance que se passa na Paraíba , posso muito bem usar Guarabira, Patos, Alagoa Grande, Brejo do Cruz, Taperoá. Mas ao usar uma cidade real dessas, eu fico preso. O leitor que conhece a cidade vai ficar checando cada detalhe. Já vi leitores reclamando que um personagem ia a pé da rua tal à rua tal, e que era um trajeto longo demais.

Então, mais útil para mim é dizer, em vez de Patos ou Campina Grande, que a história se passou na cidade de São José dos Calangos ou de Riacho Claro. Eu visualizo alguma cidade que conheço mais ou menos, como Sousa ou Areia, e dou-lhe outro nome.

O nome real deixa o autor amarrado a uma série de referências que ele pode achar melhor evitar. Um nome inventado lhe permite colocar tudo que existe na cidade verdadeira, e tudo que lhe der na telha imaginativa, sem precisar prestar contas a ninguém.

(Solidão, Pernambuco)

Se eu estou escrevendo um romance que se passa na Paraíba , posso muito bem usar Guarabira, Patos, Alagoa Grande, Brejo do Cruz, Taperoá. Mas ao usar uma cidade real dessas, eu fico preso. O leitor que conhece a cidade vai ficar checando cada detalhe. Já vi leitores reclamando que um personagem ia a pé da rua tal à rua tal, e que era um trajeto longo demais.

Então, mais útil para mim é dizer, em vez de Patos ou Campina Grande, que a história se passou na cidade de São José dos Calangos ou de Riacho Claro. Eu visualizo alguma cidade que conheço mais ou menos, como Sousa ou Areia, e dou-lhe outro nome.

O nome real deixa o autor amarrado a uma série de referências que ele pode achar melhor evitar. Um nome inventado lhe permite colocar tudo que existe na cidade verdadeira, e tudo que lhe der na telha imaginativa, sem precisar prestar contas a ninguém.

(Solidão, Pernambuco)