Encerrando as minhas anotações dos livros que

li este ano, tenho aqui alguns títulos de obras que li ou reli depois de muito

tempo. Este é um detalhe interessante, porque a gente lê um livro aos 25 anos e

passa o resto da vida achando que já leu e que pode passar adiante. Nem sempre.

Ninguém ouve um álbum de música (um disco realmente bom) uma vez somente. Um

bom disco nos leva a revisitá-lo com alguma freqüência. Tudo bem que um disco

dura uma hora, se tanto, e a leitura de um livro pode demorar muito mais. Mas a

nossa lembrança do livro também precisa ser oxigenada de vez em quando.

Vão aqui, portanto, alguns títulos do Fantástico, ou do

Insólito, ou da Ficção Científica, que não me incomodarei de reler daqui a mais

alguns anos.

Tales of Neveryon (1978), de Samuel R. Delany.

O livro é de “Espada e Feitiçaria”, quando seria melhor

descrevê-lo como “Espada e Economia Política”. Os contos interligados deste

volume mostram uma sociedade escravocrata, no começo da sua história escrita, e

mostra a enorme complexidade social, psicológica e política desses mundos

pré-alfabeto. Sua abordagem dessas questões é comparável à da “Trilogia da

Fundação” de Isaac Asimov, e mostra que um livro não precisa “pertencer” à

ficção científica para descrever e interpretar cientificamente um mundo

imaginário.

Les Fleurs Bleues (1965) de Raymond

Queneau.

Este livro deveria ser incluído em toda lista de

fantasias clássicas sobre o tempo. Talvez não o seja porque não corresponde à

estrutura clássica de uma aventura onde um personagem se envolve num conflito que precisa de uma

resolução. Um roteirista de Hollywood talvez se perdesse nesta narrativa onde

dois indivíduos, separados por séculos, sonham que são o outro, e toda vez que

o sonho de um se interrompe o do outro começa. Cidrolin, na Paris do século 20,

e o Duque de Auge, na Idade Média, são duplos ou reflexos um do outro, e suas

pequenas aventuras, que na têm nada de heróico, correm em paralelo – sendo que

a história do Duque, a cada reiteração, está algumas décadas mais à frente,

pulando de século em século, até no trecho final do romance ele aparece em

Paris, com sua armadura, seu francês arcaico, seus escudeiros e seu cavalo

falante. Os livros de Queneau são gostosos de ler mas devem ser difíceis de

traduzir, pela exuberância de trocadilhos, arcaísmos, jogos de palavras,

alusões históricas e outras referências obscuras, que mesmo assim não

atravancam a narrativa.

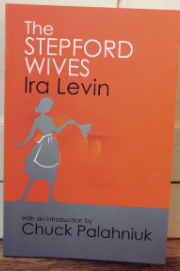

The Stepford Wives (1972), de Ira Levin.

Este romance curto e preciso me surpreendeu por sua

economia narrativa, e me agradou pela semelhança estrutural com outro livro famoso

do autor, O Bebê de Rosemary. Num

subúrbio norte-americano, um casal jovem tenta se integrar à vizinhança de

empresários bem sucedidos e suas esposas bem maquiladas, até que a mulher (uma

feminista em botão) descobre a conspiração masculina que pretende transformar

todas elas em robôs obedientes. É uma ficção científica narrativa com a

estrutura revelatória de um conto de horror, onde uma personagem fica o tempo

inteiro dizendo a si mesma que só pode estar ficando louca, que pessoas normais

jamais seriam capazes de conceber e executar um plano tão diabólico... e a

certa altura ela percebe que a “boa notícia” seria que de fato estava louca -- porque a

conspiração é real.

Aura (1962), de Carlos Fuentes.

Um aspecto que muitas vezes fica em segundo plano na literatura

fantástica latino-americana é que ela tem de um lado um Realismo Mágico

fundamentado na mentalidade mágica, mítica, mitológica dos povos

pré-colombianos, e pelo outro lado existe um Fantástico que busca inspiração nas práticas mágicas

européias como o ocultismo, a alquimia, as artes divinatórias como o Tarô, a

magia ritual, etc. O choque entre Europa

e América no século 16 não foi apenas do racionalismo europeu contra a

mentalidade mágica indígena: foi também a pororoca entre os canais de contato com o

sobrenatural que os invasores e colonizadores trouxeram consigo. Aura é também uma história de duplos e

de reflexos – no caso, de uma mulher muito idosa que consegue projetar uma

imagem física e palpável de si mesma, para seduzir um rapaz de quem ela precisa

para cumprir uma tarefa. Aura traz

também uma “aura” junguiana com sua narrativa de uma mulher que seria a

encarnação de uma anima, um espírito

vital feminino a cujo fascínio um homem não consegue resistir; e sua ambientação

é quase expressionista, explorando uma mansão decadente, sombria, onde a

iluminação é escassa e tudo se revela através de gritos, de sussurros, de

ruídos, de passos, de perfumes, do toque de mãos no meio das trevas.

Del Amor y Otros Demonios (1994), de

Gabriel Garcia Márquez.

Em relação ao livro de Fuentes é (como dizia o matuto) “uma

coisa muito parecida, mas completamente diferente”. É a história do endemoninhamento

de uma infanta, filha de um nobre decadente, que se suspeita ser vítima da

hidrofobia e do vudu dos escravos negros. Seus acessos aterrorizantes de

autoviolência física e de blasfêmia verbal levam a Igreja local a ordenar um

exorcismo, e o padre exorcista, coitado, acaba se apaixonando (muito

compreensivelmente, aliás) pela pré-adolescente que não era mais do que uma

menina indomável que o desprezo dos pais levou a ser praticamente criada pelos

negros da senzala. Um dos aspectos interessantes da narrativa é o prólogo em

que Garcia Márquez explica que o enredo lhe surgiu a partir de um fato real que

cobriu para um jornal em seu tempo de repórter – e o “fato real” que ele

descreve é mais fantástico do que o livro inteiro. Que, inclusive por este detalhe,

é um primor.

334 (1972), de Thomas M. Disch

Pertence ao subgênero da FC que pode ser descrito como “pesadelos

das megalópoles num futuro próximo”, cultivado brilhantemente por J. G.

Ballard, John Brunner, e outros. Disch descreve a vida cotidiana em torno de um

enorme edifício residencial nas primeiras décadas do século 21, ou seja, hoje –

num romance escrito nos anos 1970. “Romance” é um modo de dizer, porque Disch

conta várias histórias paralelas, de famílias cujas vidas se entrelaçam. Ele

examina essa Nova York do futuro não sob a ótica das inovações tecnológicas

(que são poucas e discretas), mas das mudanças sociais provocadas por políticas

de seguros, de emprego, de habitação, de estudo. Um romance mainstream ambientado no futuro, por

assim dizer. Um bloco narrativo curioso envolve uma espécie de videogame ou RPG

ambientado na Roma Antiga, que a personagem acessa através de drogas, e a

respeito do qual ela se informa com um profissional que é meio psicólogo, meio

consultor especializado. Outro bloco descreve as artimanhas de funcionários de um grande hospital para a venda clandestina de cadáveres recentes a pervertidos.

The Cosmicomics (1965), de Italo Calvino

Italo Calvino é talvez o autor mais bem informado

cientificamente entre os muitos europeus recentes que cultivam um certo fantástico

fabulatório, o que inclui algumas obras de Umberto Eco, Raymond Queneau, Salman

Rushdie, José Saramago, Kazuo Ishiguro, Michel Houellebecq, e certamente

inúmeros outros. Digo “bem informado cientificamente” do ponto de vista do

leitor padrão de ficção científica: em suas Cosmicômicas,

Calvino descreve a criação do Universo do ponto de vista de alguns seres

primordiais que estão vagando pelo espaço desde as primeiras fusões de

elementos pesados que dão origem às estrelas, seres que se comportam exatamente

como italianos médios vivendo suas vidas cotidianas, suas brigas de vizinhos,

seus problemas conjugais, suas disputas profissionais. Esta série de doze

contos curtos (há uma sequência, T Zero,

que ainda não li) é uma fusão incrivelmente bem sucedida entre a espantosa

escala galáctica e supra-galáctica de (por exemplo) Olaf Stapledon e qualquer

relato bem humorado da vida urbana da Itália moderna. É como se o Universo, em

sua escala macro, fosse habitado por personagens de Federico Fellini.