É

um dos melhores contos que já li sobre teatro. E sobre a arte do improviso.

Dentro

do livro Primeiras Estórias (1962) de

Guimarães Rosa, é uma das histórias de ambientação mais chegada ao urbano, à

cidade. Mais do que às fazendas, sítios e pequenos vilarejos onde o autor

costuma ambientar seus enredos.

Tudo

ocorre dentro de um colégio interno que tem algo do Ateneu (1888) de Raul Pompéia, aqueles alunos buliçosos e em

permanente refrega, os diretores pomposos, cheios de retórica retumbante. E é o

avesso do Ateneu, porque ao fim e ao cabo o conto é alegre, divertido, o autor

costura enredos entrecruzados de conflitos, engenhosidades, trapalhadas.

Mediante

uma efeméride qualquer, o colégio resolve encenar uma peça de teatro, Os Filhos do Doutor Famoso, e para isso

convoca onze ou doze alunos sob a batuta do Dr. Perdigão (“lente de corografia

e história-pátria”). Começam os ensaios!

Pequenos

solavancos de início: Zé Boné, gozador compulsivo, precisa ser posto nos eixos;

Ataualpa e Darcy, que farão papéis de pai e filho, estavam de-mal, mas selam as

pazes trocando selos estrangeiros para as respectivas coleções.

Combinam

todos que o enredo da peça deve ser mantido em segredo absoluto, sem vazar

informação, até a estréia. E todos desconfiam da capacidade do Zé Boné manter o

trato, ele o irrequieto, “o basbaque”:

Sem fazer

conta de companhia ou conversas, varava os recreios reproduzindo fitas de

cinema: corria e pulava, à celerada, cá e lá, fingia galopes, tiros disparava,

assaltava a mala-posta, intimando e pondo mãos ao alto, e beijava afinal –

figurado a um tempo de mocinho, moça, bandidos e xerife.

Zé

Boné é o teatro em estado puro, coringal, brechtiano, mas como se trata de um

colégio do tempo do pincenez, dão-lhe um papel minúsculo de “policial”, com

poucas falas. E o narrador da história também se contenta com o papel de

“ponto” – aquele assistente que fica escondido, “soprando” as falas que os

atores venham a esquecer no calor da refrega.

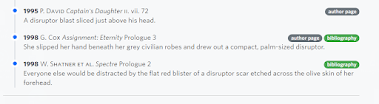

(Brincante, de Antonio Nóbrega e Walter Carvalho)

Surge

um perigo: dois alunos não escalados para a peça, o Tãozão e o Mão-na-Lata,

formam oposição e ameaçam descobrir o segredo. O grupo confabula e resolve

inventar uma história falsa, alternativa, que seria vazada aos poucos,

protegendo assim a história original. E começam a sugerir cenas imaginárias:

E o Tãozão e

o Mão-na-Lata no assunto do teatro nem tocavam, fingindo decerto não dar a

tanta importância. Mas, a outra estória, por nós tramada, prosseguia,

aumentava, nunca terminava, com singulares-em-extraordinários episódios, que um

ou outro vinha e propunha: o “fuzilado”, o “trem de duelo”, a “máscara”: “fuça

de cachorro”, e, principalmente, o “estouro da bomba”. (...) Já, entre nós, era a “nossa estória”, que, às

vezes, chegávamos a preferir à outra, a “estória de verdade”, do drama.

É

um mecanismo interessante. Por cima da Obra oficial cria-se, por emergência eventual,

uma Contra-obra menos elevada, mas emocionalmente mais próxima dos que a

executam. Como aqueles músicos de Sinfônica que no sábado se reúnem num bar

para tocar jazz. (O lema do Dr. Perdigão é: “Lembrem-se: circunspecção e

majestade!”)

Digressão:

Conta-se que Garcia Márquez, quando escrevia Cem Anos de Solidão, trabalhava de dia, e de noite ia beber com seu

amigo Álvaro Mutis. Comentava episódios do romance em preparo, e pedia dicas sobre

tal personagem, tal cena, etc. Quando o livro foi publicado, Mutis descobriu

que era tudo mentira: para esconder o livro de verdade, Márquez improvisava

toda noite sua “outra história”, o que o ajudava a descontrair.

Eis

senão quando, de tanta curiosidade que borbotava em volta dos atores-conspiradores,

começa a circular o boato: a história vazou!

De fato,

circulava outra versão, completa, e por sinal bem aprontada, mas de todo

mentirosa. Quem a espalhara? O Gamboa, engraçado, de muita inventiva e lábia,

que afirmava, pés juntos, estar dono da verdade.

Brota

portanto uma terceira estória da peça, e os atores aferram-se à sua verdade

original:

Por ora,

também, tínhamos de combater essa estória do Gamboa, que nos deixava

humilhados. Repetíamos então, sem cessar, a nossa estória, com forte cunho de

sinceridade.

O

narrador vê todos os colegas com o texto na ponta da língua e se aperreia:

então não vão precisar do ponto?! E na

véspera da estréia surge uma ameaça inesperada:

Nisso,

porém, sobreveio-nos o trom de Júpiter. O padre Diretor assistira ao quinto ato.

Ele era abstrato e sério: não via a quem. Sem realces, disse, que nós estávamos

certos, mas acertados demais, sem ataque de vida válida, sem a própria

naturalidade pronta...

E

os quase-estreantes vão dormir com um barulho desse. E na manhã do dia fatal,

outro terremoto: a família do Ataualpa manda buscá-lo urgente para ver o pai

moribundo, e só quem pode tomar seu lugar na peça sou eu! O narrador! O único

que sabe todas as falas de cor, por ser “o ponto”!

Platéia

cheia a mais não caber, zum-zum-zum, calor, luzes que se reduzem, cortinas que

se abrem. E o narrador constata, só ali, de frente para “o povaréu de cabeças”,

que a abertura mesmo da peça era um poema religioso e cívico que seria recitado

pelo personagem do Ataualpa, mas esse poema só o Ataualpa sabia!

Dá

nele o famoso “branco”, nêmesis dos atores desde a Grécia. Sem falar,

bloqueado, o narrador vê a risadaria geral do povo diante da peça que não

começa, os gestos enérgicos dos professores cobrando-lhe ação! E ele não sabe o

poema de abertura! E aí começa a vaia.

Com

a vaia estrondando no teatro inteiro, acontece então a mais imprevisível das

respostas. Zé Boné pula na frente!

A vaia

parou, total.

Zé Boné

representava – de rijo e bem, certo, a fio, atilado – para toda a admiração.

Ele desempenhava um importante papel, o qual a gente não sabia qual. Mas, não

se podia romper em riso. Em verdade. Ele recitava com muita existência. De

repente se viu: em parte, o que ele representava, era da estória do Gamboa!

Ressoaram as muitas palmas.

E

desse ponto em diante a estória se encaminha para o desfecho lúdico e festivo. Há

uma lição de estética e retórica embutida no episódio. Parece bastante clara:

de nada adianta ter uma história articulada, circunspecta, perfeita, decorada

na ponta da língua, se lhe falta (como o padre Diretor percebera) “ataque de

vida válida”.

Essa

“vida” é quem salva o espetáculo depois do branco inicial. Zé Boné, vendo a

necessidade de se fazer alguma coisa, faz a primeira que lhe vem à cabeça, o

que às vezes é mesmo a melhor solução. Com isso, ele zera o script e a peça começa da estaca zero,

podendo contar apenas com a memória do elenco a respeito das três histórias

sabidas por todos: a peça original, a peça-falsa de despiste, e a peça do

Gamboa.

E

a noite de glória se transforma na apoteose do Repente, do Improviso:

Eu mesmo não

sabia o que ia dizer, dizendo, e dito – tudo tão bem – sem sair do tom. Sei, de

mais tarde, me dizerem que tudo tomava o forte, belo sentido, esse drama do

agora, desconhecido, estúrdio, de todos o mais bonito, que nunca houve, ninguém

escreveu, não se podendo representar outra vez, e nunca mais.

“Pirlimpsiquice”

é o nome que Rosa dá a esse fenômeno que tem um pouco do pó mágico de

pirlimpimpim (Rosa era um admirador de Monteiro Lobato) e dos fenômenos

psíquicos pelos quais ele tanto se interessava.

Na

tradução norte-americana de Barbara Shelby, o próprio Rosa sugeriu traduzir o

título por “Hocus Psychocus”, a mesma brincadeira em cima da expressão “hocus

pocus”, latim macarrônico do século 17 usado pelos mágicos, uma espécie de “abracadabra”.

O

conto é uma pequena Teoria do Improviso, com um exemplo cabal traçado e

cumprido de A a Z. Uma peça inteira, decorada na ponta da língua, precisa ser

reinventada no gume do instante, por causa de imprevistos. O que salva o

elenco?

Primeiro,

os ensaios, que rolavam há semanas. Mesmo que o texto recriado na hora da

apresentação fosse uma mixórdia das três narrativas, o fato de que todo mundo

as conhecia, os eventos, personagens, situações, numerosas falas, os dispensava

de criar. O improviso era acima de tudo recombinatório, ficando a invenção de

falas inéditas apenas para suprir as lacunas.

Segundo,

a pressão do público. Sem essa pressão ninguém cria. Se fosse um ensaio, tinham

parado para tomar água e não recomeçariam nunca. O fato de agora ser tudo pra

valer obrigou a acontecer alguma coisa.

Terceiro,

a coragem de mergulhar no desconhecido, estimulada talvez pelo fato de que os

atores eram todos garotos, nenhum deles tinha uma reputação a defender, um nome

a zelar.

E

então... Pula-se no abismo. Veja-se como os verbos “pular”, “saltar” e

equivalentes são usados pelo autor para indicar o gesto decisivo do

“agora-vai”.

Na

hora em que a vaia estronda e é preciso fazer alguma coisa...

Zé Boné

pulou para diante, Zé Boné pulou de lado. Mas não era de faroeste, nem em

estouvamento de estrepolias. Zé Boné começou a representar!

Note-se

que era o mais estouvado do grupo, o menos confiável como ator, porque o mais

livre; e a quem tinham dado papel de mero figurante quase sem falas.

Na

hora em que o narrador, no palco, percebe que precisa terminar a peça de algum

modo...

Cheguei para

a frente, falando sempre, para a beira da beirada. Ainda olhei, antes.

Tremeluzi. Dei a cambalhota. De propósito, me despenquei. E caí.

É

o fecho triunfal da peça improvisada, sucesso absoluto. O que não impede de no

dia seguinte, no recreio, o Narrador ser abordado pelo Gamboa, que se gaba: “Viu

como era que a minha estória também era a de verdade?” E ele fecha o conto:

Pulou-se.

Ferramos fera briga.

Pular

é o gesto sem-volta do ato criativo. Subir no palco para improvisar é como

entrar numa briga, onde se sabe o que precisa ser feito e como, mas cada

decisão tem que ser ser tomada no pirlimpimpim do milissegundo.

(mamulengueiro Chico Simões -- foto IPHAN)