Dizem os céticos que o dinheiro não traz a felicidade. Outros, mais céticos ainda, afirmam que, por uma questão de Justiça Cósmica, a felicidade repele o dinheiro. Seria injusto para com o resto da Humanidade você ser rico e feliz ao mesmo tempo. Vai ter que escolher.

Há casos em que um sujeito já é feliz, tem tudo que que precisa, mas, como não tem dinheiro, se mete em mil e uma empreitadas onde vislumbra a possibilidade de riqueza. No fim, joga a felicidade no lixo, fica sem uma e sem a outra. Melhor nem tentar, porque são incompatíveis. Não se pode ter as duas ao mesmo tempo.

No mês passado, esta questão filosófica foi recolocada em termos práticos quando um alemão recusou um prêmio de loteria de mais de 7 milhões de reais. O cidadão teve seu bilhete premiado e ao receber a notícia dirigiu-se à administração da Loteria, em Hanover, para dizer que não queria receber o prêmio.

Seus argumentos são poderosos. Ele tem 70 anos, está aposentado, não tem dificuldades financeiras (é um aposentado europeu, não esqueçam). A mulher já morreu, e ele não tem filhos ou parentes próximos. Em suma: não tem muito o que fazer com tanto dinheiro, e confessa ter comprado o bilhete da aposta por uma mera questão de hábito.

Este episódio permite várias leituras. Na primeira, admiramos o desprendimento, o espírito Zen desse sujeito capaz de dispensar semelhante riqueza. Contemplando a vida do alto de seu Everest etário, o indivíduo descortina paisagens amplas, horizontes metafísicos, e não vai desperdiçar os anos de paz que lhe restam envolvido em querelas com gerentes de Banco, advogados, corretores da Bolsa, herdeiros remotos ou sei lá o que mais.

Outra leitura nos diz que o cidadão é um asno. Tudo bem que ele não queira o dinheiro para si. Mas sem dúvida ele conhece alguém que precise. Poderia aceitar o dinheiro e reparti-lo entre creches, hospitais, bibliotecas. Ou doá-lo a uma orquestra sinfônica local, já que ele é alemão. Ou ao time de futebol de sua preferência. Que diabo, será que esse velho é tão obtuso que não lhe ocorre nenhum destino útil para esse dinheiro todo?

Mas na mesma matéria fico sabendo que isto ocorreu na cidade de Hameln, na região da Baixa Saxônia, cidade que não é outra senão a popularíssima Hamelin, da história do Flautista que livrou a cidade dos ratos e, depois que as autoridades se recusaram a pagar o prêmio combinado, levou consigo todas as crianças e as escondeu numa caverna da montanha próxima.

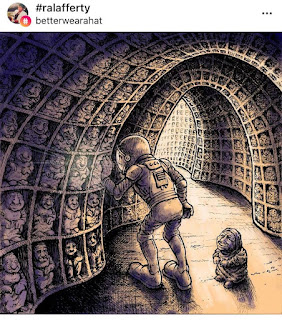

De imediato me veio ao écran da mente a imagem de um velho, não de 70, mas de 700 anos, caminhando devagar pelas ruazinhas da cidade, esperando um pagamento que lhe foi prometido mas que nunca chegou.

Quem sabe a loteria foi um meio que o governo (ou o anônimo Destino) escolheu para liquidar a dívida e resgatar as crianças que há 7 séculos estão à espera, numa caverna da montanha? “Agora não posso mais trazê-las,” diz o velho, “perdi a embocadura da flauta”.