Conferência

Nobel sobre Literatura 2016

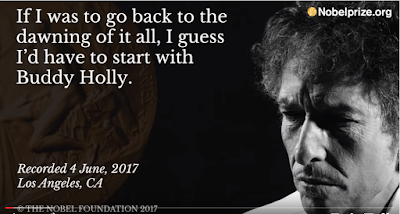

Bob Dylan

Gravada

em 4 de junho de 2017 - Los Angeles, CA

Tradução:

Braulio Tavares

Assim

que recebi este Prêmio Nobel de Literatura, comecei a imaginar de que

maneira precisa minhas canções se relacionam com a literatura.

Eu

queria refletir sobre isto e ver onde era a conexão. E vou tentar articular essas

reflexões para vocês.

Provavelmente

vou fazer isso usando muitos rodeios, mas espero que o que eu vou dizer valha a

pena, e explique minhas intenções.

Se

eu me reportar ao início de tudo, acho que tenho de começar com Buddy Holly.

Buddy

morreu quando eu tinha por volta de 18 anos, e ele tinha 22. No momento em que

o ouvi cantar pela primeira vez, senti que tínhamos afinidade.

Senti

que havia uma relação, como se ele fosse um irmão mais velho. Cheguei até a

achar que eu me parecia com ele.

Buddy

tocava a música que eu amava – a música que eu cresci escutando: country

western, rock’n’roll e rhythm and blues.

Três

correntes musicais diferentes que ele misturava e destilava num único gênero.

Uma marca.

E

Buddy escrevia canções – canções que tinham belas melodias e versos cheios de

imaginação. E ele cantava muito bem – cantava em muitas e diferentes vozes.

Ele

era o arquétipo. Tudo que eu não era e que queria ser. Eu o vi somente uma vez,

e isto foi poucos dias antes da sua morte.

Tive

que viajar 100 milhas para vê-lo tocar, e não me decepcionei.

Ela

tinha força, era eletrizante, tinha uma presença dominadora. Eu estava a apenas

dois metros de distância. Ele era hipnótico.

Eu

olhava o rosto dele, as mãos, o modo como ele marcava o ritmo com o pé, seus

grandes óculos de armação preta,

Os

olhos por trás dos óculos, o modo como segurava a guitarra, a postura de pé, o

terno caprichado.

Olhei

tudo nele. Ele parecia ter mais do que 22 anos.

Algo

nele parecia ser permanente, e ele me transmitia uma enorme convicção.

Então,

de repente, a coisa mais estranha aconteceu. Ele me olhou direto, no fundo dos

olhos, e me transmitiu alguma coisa.

Algo

que eu não sabia o que era. E aquilo me arrepiou por inteiro.

Acho

que foi apenas um ou dois dias depois disto que o avião dele caiu.

E

alguém, alguém que eu nunca vira antes, me deu um álbum de Leadbelly, o disco

que tinha a canção “Cottonfields”.

Aquele

disco mudou minha vida, naquele local e naquele momento. Me transportou para um

mundo que eu jamais teria conhecido.

Era

como se tivesse havido uma explosão. Como se eu estivesse andando na escuridão

e de repente tudo ao meu redor se iluminasse.

Era

como se alguém tivesse imposto as mãos sobre mim. Eu devo ter tocado aquele

disco umas cem vezes.

O

disco era de um selo de que eu nunca tinha ouvido falar, e dentro havia um

folheto com anúncios de outros artistas daquele selo:

Sonny Terry e Brownie

McGhee, os New Lost City Ramblers, Jean Ritchie, grupos de cordas.

Eu

nunca tinha ouvido falar em nenhum deles. Mas deduzi que se pertenciam ao mesmo

selo de Leadbelly eles tinham que ser bons, então eu precisava ouvi-los.

Eu

queria saber tudo a respeito deles e tocar aquele tipo de música. Eu ainda

amava a música que crescera ouvindo, mas, naquele momento, eu a esqueci.

Nem

pensava mais nela. Naquele momento, ela tinha ficado lá para trás.

Eu

ainda não tinha ido embora de casa, mas estava impaciente. Queria aprender

aquela música, e conhecer as pessoas que a tocavam.

Finalmente

saí de casa, e comecei a aprender a tocar aquelas músicas. Eram diferentes das

canções de rádio que eu vinha escutando até então.

Eram

mais vibrantes, mais cheias de vida. Nas canções do rádio, um artista podia

emplacar um sucesso como quem joga dados ou cartas, mas no mundo folk isso não tinha importância.

Tudo

ali fazia sucesso. Tudo que era preciso ali era ser bom de verso e saber tocar

a melodia. Algumas daquelas canções eram fáceis, outras não.

Eu

tinha um jeito natural para as antigas baladas e os country blues, mas todo o resto eu tive que aprender do zero.

Eu

tocava para públicos pequenos, às vezes não mais do que quatro ou cinco pessoas

numa sala ou numa esquina.

Era

preciso ter um repertório amplo, e era preciso saber o quê tocar, e em que

momento.

Algumas

canções eram intimistas, outras você tinha que gritar para poder ser ouvido.

Ouvindo

os antigos artistas folk e cantando

suas canções, você aprendia o vernáculo deles. E o internalizava.

E

você canta os ragtime blues, as

canções de trabalho, os cânticos marítimos da Georgia, as baladas dos montes

Apalaches e as canções de vaqueiro.

Você

escuta os aspectos mais sutis, e aprende cada detalhe.

Você

aprende como são as coisas. Puxar a pistola e guardá-la de novo no bolso.

Abrir

caminho no meio do trânsito, falar no escuro. Você aprende que Stagger Lee era

um sujeito mau e que Frankie era uma boa menina.

Você

aprende que Washington era uma cidade burguesa, e você escuta a voz grave e profunda

do profeta João em Patmos e você vê o Titanic afundar num riacho lamacento.

Você

fica amigo do rebelde andarilho irlandês e do rebelde rapaz da colônia. Você

escuta os tambores surdos e os pífanos que tocam devagar.

Você

vê o lúbrico Lord Donald enfiar a faca na esposa, e vê que os corpos de tantos

camaradas seus estão envoltos em linho branco.

Eu

já estava de posse do vernáculo. Eu sabia a retórica.

Nada

daquilo se perdeu: os recursos, as técnicas, os segredos, os mistérios, e eu

conhecia também todas as estradas desertas por onde aquela música viajou.

Eu

podia fazer aquilo tudo se conectar e se mover com a correnteza dos meus dias.

Quando

comecei a escrever minhas próprias canções, o linguajar folk era o único vocabulário que eu conhecia, e foi o que usei.

Mas

eu tinha outra coisa. Eu tinha mestres, e sensibilidade, e uma visão do mundo

bem informada. Já tinha isso há algum tempo. Aprendi isso na escola fundamental.

Dom Quixote, Ivanhoé, Robinson Crusoe, Uma História

de Duas Cidades e todo o resto – as leituras típicas do ensino fundamental,

que nos forneciam um modo de encarar a vida,

um

entendimento da natureza humana, e um padrão com que comparar as outras coisas.

Eu

trazia isso tudo comigo quando comecei a escrever minhas letras. E os temas

daqueles livros acabaram desaguando em muitas das minhas canções,

conscientemente ou sem intenção.

Eu

queria escrever canções diferentes de tudo que já houvesse sido escutado, e

esses temas eram fundamentais.

Há

livros específicos que permaneceram comigo desde que eu os li na escola, quando

garoto, e gostaria falar a respeito de três deles.

Eles

são Moby Dick, Nada de Novo na Frente Ocidental e A Odisséia.

Moby Dick é um livro

fascinante, um livro cheio de cenas de alta dramaticidade e de diálogo

dramático. É um livro que impõe exigências ao leitor.

O

enredo é linear.

O

misterioso Capitão Ahab, o capitão de um navio chamado Pequod, é um egomaníaco

com uma perna de pau, perseguindo sua nêmese, a grande baleia branca Moby Dick,

que arrancou sua perna.

E

ele a persegue por todo o Atlântico, rodeando a extremidade da África e indo

até o Oceano Índico.

Ele

persegue a baleia em ambas as faces da Terra. É um objetivo abstrato, nada que

seja concreto ou definido.

Ele

chama Moby Dick “o Imperador”, e a vê como a encarnação do mal. Ahab tem esposa

e filho lá em Nantucket, e fala de vez em quando sobre eles.

A

gente pode antever o que vai acabar acontecendo.

A

tripulação do navio é formada por homens de diferentes raças, e aquele que

primeiro avistar a baleia receberá uma moeda de ouro.

Há

uma porção de símbolos do Zodíaco, alegorias religiosas, estereótipos. Ahab

encontra outros navios baleeiros, e pressiona os capitães pedindo informação

sobre Moby.

“Vocês

a viram?” Há um profeta maluco, Gabriel,

em um dos navios, e ele prediz a desgraça final de Ahab.

Ele

diz que Moby é a encarnação do deus dos Shakers, e que mexer com ela conduz ao

desastre. Diz isso ao capitão Ahab.

Outro

capitão de navio, o capitão Boomer, perdeu um braço lutando com Moby Dick. Mas

ele suporta isto, e está feliz por ter sobrevivido.

Ele

não consegue aceitar a sede de vingança de Ahab.

Esse

livro mostra como homens diferentes reagem de maneiras diferentes à mesma

experiência.

Há

muita coisa do Velho Testamento, de alegorias bíblicas: Gabriel, Raquel,

Jeroboão, Bilda, Elias,

Nomes

pagãos também: Tashtego, Flask, Daggoo, Fleece, Starbuck, Stubb, Martha’s

Vineyard. Os pagãos são adoradores de ídolos.

Alguns

adoram pequenas imagens de cera, outros adoram imagens de madeira. Alguns

adoram o fogo. Pequod é o nome de uma tribo indígena.

Moby Dick é uma história

de aventura marítima. Um dos homens, o narrador, diz: “Chamai-me Ismael”.

Alguém

lhe pergunta de onde ele é, e ele diz: “Não está em nenhum mapa. Os lugares de

verdade nunca estão”.

Stubb

não atribui significado a nada, diz que tudo está predestinado. Ismael tem

vivido em navios a vida inteira.

Ele

chama os navios de sua Harvard e Yale. Ele se mantém distanciado das pessoas.

Um

tufão atinge o Pequod. O capitão Ahab acha que aquilo é um bom agouro. Starbuck

pensa que é um mau agouro e pensa em matar Ahab.

Assim

que a tempestade passa, um tripulante cai do mastro e se afoga, dando um

prenúncio do que está para acontecer.

Um

pastor Quaker, um pacifista que é na verdade um voraz homem de negócios, diz a

Flask,

“Alguns

homens que recebem ferimentos são conduzidos para Deus, outros são conduzidos

para a amargura.”

Tudo

se mistura ali. Todos os mitos: a Bíblia judaico-cristã, os mitos hindus, as

lendas britânicas, São Jorge, Perseu, Hércules – todos são caçadores de

baleias.

Mitologia

grega, a atividade arrepiante de retalhar uma baleia.

Muitos

fatos deste livro, conhecimentos geográficos, sobre óleo de baleia (bom para a

coroação dos reis), as famílias nobres da indústria da baleia.

O

óleo da baleia é usado para ungir os reis.

A

história da baleia, a frenologia, a filosofia clássica, as teorias

pseudo-científicas, as justificativas para a discriminação—

Tudo

é jogado ali dentro, e nada é sequer um pouco racional.

Gente

culta, gente inculta, a busca de ilusões, a busca da morte, a grande baleia

branca. Branca como um urso polar, branca como o homem branco, o imperador, a

nêmese, a encarnação do mal.

O

capitão insano que perdeu a perna anos atrás tentando atacar Moby com uma faca.

Vemos

apenas a superfície das coisas. Podemos interpretar o que jaz por baixo dela da

maneira que quisermos.

Tripulantes

andam pelo convés escutando sereias, e tubarões e abutres seguem o navio. Lendo

caveiras e rostos como quem lê um livro.

Aqui

está um rosto. Vou pô-lo à sua frente. Leia se puder.

Tashtego

diz que morreu e nasceu de novo. Seus dias extra são um dom.

Mas

ele não foi salvo por Cristo, ele diz que foi salvo por outro homem, e um não-cristão

ainda por cima. Ele parodia a ressurreição.

Quando

Starbuck diz a Ahab que ele devia deixar para trás o que aconteceu, o capitão,

zangado, retruca: “Não venha me falar de blasfêmia, homem, eu atacaria o sol se

ele me insultasse”.

Ahab,

também, é um poeta eloquente. Ele diz: “O caminho da minha idéia fixa está

provido de trilhos do tamanho da bitola da minha alma”.

Ou

esta frase: “Todos os objetos visíveis são máscaras de papel machê”. Frases

poéticas boas de citar, insuperáveis.

Finalmente

Ahab avista Moby, e os arpões são preparados. Os barcos descem para a água. O

arpão de Ahab foi batizado com sangue. Moby ataca o barco de Ahab e o destrói.

No

dia seguinte, ele avista Moby de novo. Os barcos descem novamente. Moby ataca o

barco de Ahab novamente.

No

terceiro dia, mais um barco. Mais alegoria religiosa. Ele se ergueu dos mortos.

Moby ataca mais uma vez, chocando-se contra o Pequod e afundando-o.

Ahab

se enrola nas cordas do arpão e é jogado para fora do barco, para o sepulcro

nas águas.

Ismael

sobrevive. Ele fica no mar, flutuando com um ataúde. E isto é tudo. É toda a

história.

Este

tema, e tudo que ele sugere, acabaria surgindo em várias das minhas canções.

Nada de Novo na

Frente Ocidental

foi outro livro que me marcou. Nada de

Novo na Frente Ocidental é uma história de horror.

Este

é um livro onde você perde sua infância, sua fé num mundo que faça sentido, sua

preocupação com os indivíduos.

Você

está preso num pesadelo. Arrebatado por um redemoinho misterioso de morte e de

dor. Você está se defendendo da aniquilação.

Você

está sendo varrido do mapa. Houve um tempo em que você era um jovem inocente

que sonhava em ser pianista de concerto.

Houve

um tempo em que você amava a vida e amava o mundo, e agora você os está

reduzindo a pedaços com uma arma.

Dia

após dia, os marimbondos o ferroam, e os vermes bebem seu sangue. Você é um

animal encurralado. Não se encaixa em lugar nenhum.

A

chuva cai, monótona.

Há

intermináveis tiroteios, gás venenoso, gás dos nervos, morfina, faixas ardentes

de gasolina, a caça febril por comida, a gripe, o tifo, a disenteria.

A

vida desmorona ao seu redor, e as balas passam zunindo. Esta é a mais baixa

região do inferno.

Lama,

arame farpado, trincheiras cheias de ratos, ratos comendo os intestinos de

homens mortos, trincheiras cheias de sujeira e excremento.

Alguém

grita: “Ei, você aí, fique de pé e lute!”

Quem

sabe quanto tempo essa loucura vai demorar? A guerra não conhece limites. Você

está sendo aniquilado, e essa sua perna está sangrando demais.

Você

matou um homem ontem, e conversou com o corpo dele. Você lhe disse que quando

isto tudo terminar, você vai passar o resto da sua vida cuidando da família

dele.

Quem

ganha alguma coisa com isto? Os líderes e os generais ganham fama, e muitos

outros têm lucros financeiros.

Mas

é você quem faz o trabalho sujo. Um dos seus camaradas diz: “Espere aí, onde

você está indo?” e você responde: “Me deixe em paz, eu volto num minuto”.

E

você sai andando por entre o bosque da morte, à procura de um pedaço de salsicha.

Você não entende como é que qualquer pessoa na vida civil possa ter algum

propósito na vida.

Todas

as preocupações deles, os seus desejos – você não consegue compreendê-los.

Mais

metralhadoras disparam, mais pedaços de corpos pendem dos arames farpados, mas

pedaços de braços e pernas e cabeças onde as borboletas pousam sobre os dentes,

Mais

feridas horrendas, o pus brotando dos poros, ferimentos no pulmão, ferimentos

grandes demais para um corpo, cadáveres soltando gases, corpos de defuntos produzindo

ruídos repugnantes.

A

morte está por toda parte. Nada mais é possível. Alguém vai matá-lo e usar seu

corpo para praticar tiro ao alvo.

As

botas também. São sua coisa mais preciosa. Mas daqui a pouco estarão nos pés

de alguém.

Os

franceses estão surgindo por entre as árvores. Bastardos impiedosos. Sua

munição está acabando. “Não é justo nos atacar de novo tão rápido”, diz você.

Um

dos seus colegas está caído na lama, e você quer levá-lo para o hospital de

campanha. Alguém diz: “Pode economizar essa viagem.”

“O

que quer dizer?” “ Vire o corpo dele,

vai ver o que é”.

Você

espera para ouvir as notícias. Não entende por que essa guerra não acabou

ainda.

O

exército está tão entregue a seus próprios recursos para repor tropas que está

recorrendo a meninos, que têm pouca utilidade militar, mas têm que ser

convocados de qualquer modo, porque os homens estão acabando.

A

doença e a humilhação deixam você de coração partido. Você foi traído pelos

seus pais, seus professores, seus ministros, seu próprio governo.

O

general que fuma devagar seu charuto traiu você também – transformou você num

bandido e num assassino. Se você pudesse, meteria uma bala na cara dele.

O

comandante também.

Você

fantasia que se tivesse dinheiro, ofereceria uma recompensa para qualquer homem

que tirasse a vida dele por qualquer meio.

E

se perdesse a vida fazendo isso, o dinheiro iria para seus herdeiros. O coronel,

também - com seu caviar e seu café. É

outro.

Passa

todo o seu tempo no bordel dos oficiais. Você gostaria de vê-lo morto também. Mais

soldados rasos cantando “whack for me daddy-o” e “whiskey in the jars”. [https://en.wikipedia.org/wiki/Whiskey_in_the_Jar

]

Você

mata trinta, e outros trinta se erguem no mesmo lugar. O mau cheiro enche suas

narinas.

Você

sente desprezo pela velha geração que mandou você para essa loucura, para essa

câmara de tortura. À sua volta, seus camaradas estão todos morrendo.

Morrendo

de ferimentos abdominais, amputações duplas, fêmures destroçados, e você pensa:

“Eu só tenho vinte anos, mas sou capaz de matar qualquer um”.

“Até

meu pai, se aparecer aqui”.

Ontem,

você quis salvar um cão-mensageiro ferido, e alguém gritou: ”Não seja idiota”.

Um

francês está gorgolejando aos seus pés. Você enterrou a baioneta no estômago

dele, mas ele ainda continua vivo.

Você

sabe que devia acabar o serviço, mas não consegue. É você quem está numa cruz

de verdade, e um soldado romano pondo uma esponja com vinagre em sua boca.

Os

meses passam. Você recebe uma licença para visitar a família.

Você

não se comunica mais com seu pai. Ele diz: “Você seria um covarde se não se

alistasse”.

Sua

mãe também; quando o acompanha até a porta ela diz: “É melhor ter cuidado com

aquelas garotas da França”.

Mais

loucura. Você luta durante uma semana ou um mês, e avança dez metros. E na

semana seguinte é forçado a recuar.

Toda

aquela cultura de mil anos atrás, aquela filosofia, aquela sabedoria – Platão, Aristóteles,

Sócrates – o que aconteceu com ela? Ela devia ter evitado isto.

Seus

pensamentos se voltam para sua casa. E mais uma vez você é um estudante

caminhando entre as árvores. É uma lembrança agradável.

Mais

bombas caem à sua volta. Você precisa se controlar agora. Não pode sequer olhar

para alguém com medo de algo imprevisível que possa acontecer.

A

vala comum. Não há outra possibilidade.

Então

você vê as flores brotando, e percebe que a natureza não é afetada por aquilo

tudo.

As

árvores, as borboletas vermelhas, a beleza frágil das flores, o sol – você vê

como a natureza é indiferente àquilo tudo.

Toda

a violência e o sofrimento da humanidade. A natureza nem sequer se dá conta.

Você

está tão sozinho. Então um estilhaço de obus acerta o lado de sua cabeça e você

morre.

Você

foi riscado, eliminado. Foi exterminado.

Eu

pousei esse livro e o fechei. Nunca quis ler outro romance de guerra depois, e

não li.

Charlie

Poole, da Carolina do Norte, tem uma canção que tem a ver com isto. Ela se

intitula “Você Não Está Falando Comigo”, e a letra diz assim:

“Eu

vi um letreiro numa janela quando vinha pela cidade um dia. Venha para o

Exército, veja o mundo e o que ele tem para dizer.

“Você

vai conhecer belos lugares com uma turma animada, vai encontrar gente

interessante, e aprender a matá-la também.

“Ah,

você não está falando comigo, não está falando comigo.

“Eu

posso ser doido e tudo o mais, mas veja que eu tenho bom senso

“Você

não está falando comigo, não está falando comigo.

“Matar

com um a arma não parece muito divertido. Você não está falando comigo.”

A Odisséia é um grande livro cujos temas chegaram

até as baladas de muitos compositores:

“Indo

Para Casa”, “Os Verdes Relvados da Minha Terra”, “Casa na Campina”... e nas

minhas canções também.

A

Odisséia é a história estranha e

aventurosa de um homem adulto tentando voltar para casa depois de lutar numa

guerra.

Ele

está numa longa viagem para casa, cheia de acidentes e armadilhas.

A

maldição dele é vaguear. Ele está sendo sempre levado para o mar, sempre

perseguido. Grandes rochedos caem perto do seu barco.

Ele

irrita pessoas que não deveria irritar. Na sua tripulação há uma porção de

encrenqueiros. Traidores.

Seus

homens são transformados em porcos, e depois em homens jovens e bonitos. Ele

está sempre tentando resgatar alguém.

Ele

é acostumado a viagens, mas desta vez está fazendo paradas demais.

Ele

está perdido numa ilha deserta. Encontra cavernas vazias e se esconde nelas.

Encontra gigantes que dizem: “Vou comer você por último”.

E

ele escapa dos gigantes.

Ele

tenta ir para casa, mas está sendo empurrado e retido pelos ventos.

Ventos

inquietos, ventos gelados, ventos inimigos. Ele viaja para longe, e depois é empurrado

de volta pelo vento.

Ele

está sempre recebendo avisos de coisas que estão por vir. Tocando em coisas

proibidas. Há dois caminhos para escolher, e ambos são más escolhas. Ambos

são incertos.

Num

você pode se afogar, no outro pode morrer de fome.

Ele

entra no desfiladeiro estreito onde redemoinhos espumejantes o engolem.

Encontra monstros de seis cabeças com dentes afiados. Raios caem sobre ele.

Galhos

altos de onde ele se joga e se agarra para fugir de um rio furioso.

Deuses

e deusas o protegem, mas há outros que querem matá-lo.

Ela

muda de identidade. Está exausto. Adormece, e acorda com um som de gargalhada.

Ele

conta sua história a alguns estranhos. Esteve fora durante vinte anos.

Ele

foi carregado por alguém e largado ali. Botaram drogas no seu vinho. Foi uma

estrada muito dura de trilhar.

De

muitas maneiras, estas mesmas coisas aconteceram com você.

Também

botaram drogas no seu vinho. Você também dividiu a cama com a mulher errada.

Você

também foi seduzido pelo encantamento de vozes mágicas, vozes doces com

estranhas melodias.

Você

também chegou até aqui e foi empurrado de volta.

Você

também passou por perigos iminentes.

Você

irritou gente que não devia.

Você

também andou sem destino por este país. E você também sentiu o sopro daquele

vento mau, aquele que não traz nenhuma coisa boa.

E

isto ainda não é tudo.

Quando

ele volta para casa, as coisas não estão melhores. Canalhas invadiram sua casa

e estão tirando proveito da hospitalidade da esposa dele.

E

eles são muitos.

E

embora ele seja maior que todos, e seja o melhor em tudo – o melhor

carpinteiro, o melhor caçador, o melhor conhecedor de animais, o melhor

marinheiro –

Sua

coragem não vai poder salvá-lo, mas sua esperteza sim.

Todos

esses penetras vão pagar por terem profanado o seu palácio.

Ele

se disfarça como um mendigo sujo, e um dos criados o derruba na escada a

pontapés, com arrogância e estupidez.

A

arrogância do criado o revolta, mas ele controla sua raiva. Ele é um contra uma

centena, mas todos eles vão tombar, mesmo os mais fortes.

Ele

não era ninguém. E quando tudo acaba, quando finalmente ele pode dizer que está

em casa, ele senta com sua esposa, e conta a ela as histórias.

Então,

o que significa tudo isto?

Eu

e muitos outros autores de canções fomos influenciados por estes mesmos temas.

E

eles podem significar uma porção de coisas.

Se

uma canção emociona você, é isso que importa.

Eu

não preciso saber o que uma canção significa. Eu já escrevi todo tipo de coisas

em minhas canções.

E

não vou me preocupar com isso – com o que aquilo significa.

Quando

Melville emprega todas aquelas referências bíblicas do Velho Testamento,

Teorias

científicas, doutrinas protestantes,

E

todo aquele conhecimento do mar, dos navios e das baleias, tudo numa só

história,

Eu

também não creio que ele estivesse também preocupado com isso – com o que

aquilo significa.

John

Donne, também, o padre-poeta que viveu no tempo de Shakespeare, escreveu estas

palavras,

“O

Sestos e Abydos dos seus seios. Não de dois amantes, mas dois amores, os ninhos”.

Eu

também não sei o significado. Mas o som é bonito.

E

você vai querer que suas canções soem bem.

Quando

Odisseu, na Odisséia, visita o famoso

guerreiro Aquiles no mundo subterrâneo,

Aquiles,

que trocou uma vida longa, cheia de paz e satisfação, por uma vida curta cheia

de honra e de glória,

Diz

a Odisseu que foi tudo um engano. “Eu morri, e isso é tudo.

“Não

houve honra. Não houve imortalidade.

E

diz que se pudesse escolheria voltar e ser escravo de um fazendeiro qualquer na

terra do que ser o que é–

“Um

rei na terra dos mortos."

Diz

que não importa quais fossem suas lutas na vida, elas eram preferíveis a estar

ali naquele reino dos mortos.

E

é isso que as nossas canções também são. Nossas canções estão vivas, na terra

dos vivos.

Mas

canções são diferentes da literatura. São feitas para serem cantadas, não para

serem lidas.

As

palavras nas peças de Shakespeare foram feitas para ser ditas num palco. Assim

como as letras das canções são feitas para ser cantadas, não para ser lidas

numa página.

E

eu espero que alguns de vocês tenham a chance de escutar estas letras de acordo

com a intenção com que elas foram feitas:

Em

concertos, ou em discos, ou onde quer que as pessoas estejam escutando canções

nos dias de hoje.

Volto

mais uma vez a Homero, que diz: “Canta em mim, ó Musa, e através de mim conta a

história”.

----------------------------------------

O arquivo de áudio com o texto em inglês:

https://www.youtube.com/watch?v=3Zf04vnVPfM