Esse termo indica os detetives durões do romance policial, mas não traduz bem para o português. A idéia se refere a ovos muito cozidos, que ficam muito duros. Passa a sensação de dureza (=valentia, violência, brabeza) e de algo ou alguém fervido, castigado, curtido pela vida.

Aqueles

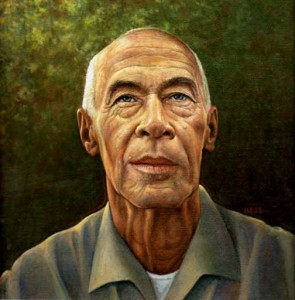

detetives de sobretudo e chapéu mole interpretados por Robert Mitchum, ou então

os policiais durões e silenciosos de Richard Widmark.

O detetive não é “hardboiled” somente porque pode recorrer à

violência. Isso Sherlock Holmes também fazia. A diferença entre os dois é que

Holmes, tido como tão frio e objetivo, é no fundo um romântico que acredita na

Razão e um otimista que tem fé na Ciência.

Um detetive hardboiled não acredita sequer na autenticidade da nota de

vinte que uma loura artificial lhe estende. É o cinismo que os separa. O Zeigeist

da era do “sendo assim fica permitido tudo, cada um por si”.

Philip Marlowe é durão, mas não somente por dar uns safanões

em bandidos metidos a besta. Ele vive com a vida por um fio, e só tem de

poderoso para protegê-lo a letra da Lei. A mesma lei que ele atropela, quando,

pelo bem do cliente, ele suprime provas, mexe na cena do crime, confunde

indícios, omite informações.

Ele sabe que pisa terreno minado, e os policiais

sabem do que ele anda fazendo. Só querem

uma chance para flagrá-lo, a pretexto de uma tecnicalidade qualquer, e depois fazê-lo

cumprir uma turnê de insônias ao longo de mil delegacias, enquanto puderem

fazê-lo de modo quase legal.

É um personagem que vive num mundo pior do que o nosso, pois

nele acontecem coisas que não fazem parte do nosso dia a dia, razão pela qual

lemos esses livros, vemos TV, compramos jornais sensacionalistas. Em O Longo

Adeus, diz Marlowe:

“A outra parte de mim queria ir embora e ficar longe, mas essa era a parte a quem eu nunca dava ouvidos. Porque se alguma vez eu a tivesse ouvido eu teria ficado na cidade onde nasci e trabalhado no armazém local e casado com a filha do patrão e tido cinco filhos e lido para eles os balões dos quadrinhos nos jornais das manhãs de domingo e dado uns tapas num e noutro que saíssem da linha e teria entrado em querelas com a esposa sobre quanto seria a mesada de cada um e quais os programas que eles tinham licença de assistir no rádio e na TV. Eu podia até ter ficado rico, um interiorano rico, numa casa de oito quartos, dois carros na garagem, frango todo domingo e as Seleções do Reader’s Digest na mesa da sala, a esposa com o cabelo duro de permanente e eu com um cérebro igual a uma saca de cimento Portland. Pode ficar pra você, amigo. Eu quero a cidade grande, sórdida, maculada e corrompida.”