Pois é, rapaz. Tenho trabalhado tanto que passei batido

na comemoração dos 50 anos do disco Sgt.

Pepper’s dos Beatles. Parece-que-foi-ontem que eu entrei na velha casa de

Seu Armando e D. Djanira, em frente à Rodoviária velha de Campina, e Jakson

Agra, com a compunção de um Papa lavando os pés de um mendigo na Semana Santa,

me estendeu aquela preciosidade, deixando-me perplexo pro resto da vida.

Que povo todo era aquele? E os Beatles, de bigode?

Vestidos de filarmônica antiquada? As letras impressas no verso do elepê?!

Esse capítulo das letras é histórico, porque até então a

gente dependia, para cantar as músicas dos Beatles, de revistinhas como Só Sucessos ou Vamos Cantar, nas quais confiávamos como um democrata confia na

Constituição Federal.

Ainda hoje canto músicas de um jeito errado porque

decorei, por falta de opção, os monstrengos dadaístas que aquelas revistinhas tiradas-de-ouvido

atribuíam aos rapazes, letras que deixariam três deles mortificados e Lennon,

possivelmente, cofiando o bigode e pensando em mais um livrinho de poemas

nonsense.

Enfim – o Netflix está oferecendo o documentário It Was Fifty Years Ago Today, dirigido

por Alan Parker, cheio de entrevistas em que contemporâneos e amigos dos

Beatles falam sobre a efeméride.

São figuras com conhecimento dos fatos em primeira mão, como

o biógrafo Philip Norman (autor da excelente biografia Shout!), Bill Harry (autor da indispensável Beatles Encyclopedia), Julia Baird (irmã de Lennon) e vários

outros.

Eles falam, sem muita informação nova, sobre os assuntos

da época: a celeuma do “somos mais famosos do que Jesus Cristo”, a

homossexualidade e as depressões de Brian Epstein, a encheção de saco da banda

com as turnês, a breve filiação ao guru Maharishi (que nem os conhecia, sabia

apenas que eram celebridades ricas).

Bem, são cinquenta anos, e eu não sou um fã dos Beatles,

sou um mero admirador à distância. Anotei algumas coisas que eu não sabia, e

peço aos verdadeiros fãs que me poupem cartas dizendo que TODO MUNDO já sabia

esses detalhes.

Philip Norman é o autor de Shout!, o melhor relato das trapalhadas financeiras e contratuais

em que Epstein e os Beatles se meteram por inexperiência, o que fez com que,

mesmo milionários, eles tivessem ganho apenas uma fração do dinheiro que

produziam.

Ele lembra que o pai de Paul, Jim McCartney, tinha uma

banda de jazz chamada de “Jim Mac Jazz Band”, e mostra a foto de um grupo de

pessoas em torno de um bombo de fanfarra, que pode ter sugerido ao filho, anos

depois, o layout da capa do disco mais famoso.

Barbara O’Donnell, ex-secretária da Apple Records, lembra

que durante a gravação do disco George lhe trazia as letras das canções assim

que ficavam prontas, para que ela as datilografasse e as letras pudessem ser

distribuídas para quem precisasse delas. “E os manuscritos originais,” diz ela,

“foram todos para a lata de lixo, só ficaram as versões copiadas à máquina...

ah, se eu soubesse!”.

O que é uma pena, e torna ainda mais meritório o trabalho

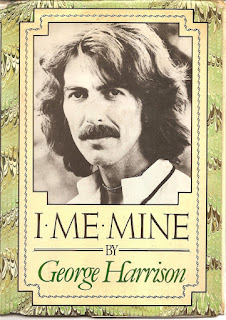

do próprio George Harrison. A coisa mais interessante do seu volume de memórias

I Me Mine (New York: Simon and

Schuster, 1980) é a reprodução em fac-símile dos manuscritos de 83 letras de

canções suas, nos mais variados tipos de papel. George era um “guardador” emérito:

de “Within You, Without You”, sua única colaboração no disco, escapou apenas um

pedaço, com fragmentos das duas primeiras estrofes.

O biógrafo Hunter Davies diz que estranhou não haver

nenhum jogador de futebol na capa do disco, e só então constatou que nenhum dos Beatles era fã de futebol. Ele pressionou um pouquinho, e Lennon escolheu Albert

Stubbins, um artilheiro do Liverpool durante a década de 1940. Mas não por

isso, e sim porque achava o nome dele engraçado. (Ele é o cara sorridente por trás

de Marlene Dietrich, na capa do disco.)

Bill Harry menciona que eles queriam ter posto na capa do

disco um quadro de Magritte, de quem Lennon era fã, onde aparece uma maçã

verde, mas por alguma razão não foi possível. (Não fica claro qual era o quadro,

se era “La Chambre d’Écoute”, “Le Fils de l’Homme” ou outro.) A maçã verde de

Magritte acabou sendo usada depois como o símbolo da Apple Records.

(La Chambre d'Écoute)

(Le Fils de l'Homme)

Outra entrevista interessante é a de Pete Best, o

baterista que foi substituído por Ringo Starr. Esse músico teria todos os

motivos para ser um cara amargurado, mas vi umas duas ou três entrevistas de TV

que Geneton Moraes Neto fez com ele em diferentes décadas, e ele sempre me soou

um cara tranquilo consigo mesmo. Ele assimilou o fato de não ter se tornado um Beatle.

No filme Best fala que seu avô serviu na Índia e tinha

várias condecorações militares que a mãe dele mostrava a John, Paul e George,

quando Pete tocava na banda. Quando a capa do disco estava sendo preparada,

Lennon achou que as medalhas iriam combinar com as túnicas militares usadas

pelos Beatles e mandou pedi-las emprestadas. A mãe de Best as enviou, mas disse

(em tradução paraibana); “Tem dois V: vai e volta.” As medalhas estão lá, usadas

pelos Beatles; e foram devolvidas à família. Pode ter sido um mero capricho

figurinístico, mas também uma maneira delicada de dar um alô ao antigo

companheiro.

É interessante a discussão entre McCartney e um jornalista de

televisão sobre o LSD, que Paul afirma ter tomado pelo menos quatro vezes. O

jornalista pergunta se ele não acha que, como figura pública, está incentivando

outros a usarem a droga. E Paul responde:

– Olha, por mim eu nem falava nisso. É uma questão minha,

pessoal. Quem está perguntando é você, e eu prefiro sempre falar a verdade. Se

você acha que o que eu digo pode prejudicar a juventude, então não divulgue

minha resposta.

Não é de hoje, 2017, que a imprensa gosta de fazer

perguntas indiscretas e depois punir os entrevistados por darem respostas

sinceras.

Outro episódio pitoresco que mostra bem o temperamento

comedido e racional de Harrison. Quando foram a Bangor seguindo o Maharishi, os

Beatles, sem nenhum assessor, apenas com o biógrafo Davies, foram a um

restaurante e no fim NINGUÉM tinha dinheiro nos bolsos para pagar a conta. Os

Beatles não pegavam numa nota de libra há anos – havia sempre alguém com eles

encarregado de saldar as despesas.

Houve um momento de tensão, e então George pôs o pé em

cima da mesa do restaurante, pegou uma faca, abriu o solado da sandália

oriental que estava usando... e produziu uma nota de 20 libras. E disse: “A

gente nunca leva dinheiro, e eu sempre achei que algo assim ia acabar

acontecendo”.

No final, Simon Napier-Bell dá um conselho interessante:

ouçam o disco em mono, não em estéreo. Durante a mixagem final os Beatles não

estavam em Londres, estavam na Índia, e todas as decisões finais que tomaram em

conjunto sobre o som foi a partir de amostras em mono que eram enviadas para

eles.

O último comentário relevante sobre o disco em si é de Ray

Connolly: se os Beatles tivessem incluído “Penny Lane” e “Strawberry Fields

Forever” no disco, ele seria o melhor de todos os tempos. Essas duas músicas

foram gravadas entre novembro e dezembro de 1966, e lançadas em “compacto

simples” em fevereiro de 1967, quatro meses antes do álbum. Em vez de treze

faixas, o disco poderia ter quinze, com a adição de duas canções peso-pesado. E

a história seria outra.