Dias atrás estive em São Paulo, no Centro de Pesquisa e Formação do Sesc, para participar do Cineclube Sci-Fi, uma programação de exibição e debate de clássicos da ficção científica, sob a coordenação eficiente e simpática de Sabrina Paixão e Cláudia Fusco.

Eles Vivem

(“They Live”, 1988), de John Carpenter, foi o filme que debatemos, e que gerou

discussões proveitosas durante cerca de duas horas.

Eles Vivem é

uma obra curiosa, um filme B com certos cacoetes amadorísticos, certo apego

afetivo a clichês narrativos, mas por outro lado tem momento de uma narrativa

vigorosa, reviravoltas surpreendentes, e um conteúdo crítico presente do começo

ao fim, em sua distopia de um país invadido por seres poderosos e

manipuladores.

O protagonista, John Nada, é um cara musculoso e

simplório (tipo o Pedro Orósio de “O Recado do Morro” de Guimarães Rosa), cheio

de boas intenções mas de assimilação meio lenta. Ele se depara com uma

conspiração aterrorizante e cruel, em escala planetária. O que fazer? Sabe que

é apenas um cara bronco, sem grana, sem nenhum poder além da musculatura que o

ajuda a agarrar um policial pelas costelas e arremessá-lo bem longe.

É o tipo do filme que se tivesse grande orçamento botaria

nesse papel um bronco com mais pedigree,

como Schwarzenegger ou Stallone. John Carpenter teve a idéia de colocar como

protagonista um lutador de wrestling,

Roddy Piper, cujos talentos como ator são modestos, para dizer o mínimo.

Me lembrou um meme cruel que li certa vez, a mensagem de

um apaixonado para a suposta namorada: “Eu preciso de você mais do que Ben

Affleck precisa de aulas de interpretação.”

Curiosamente, isso acaba funcionando, porque deixa mais

abismal a sensação de perplexidade e de impotência do personagem quando

descobre a conspiração interplanetária. Se alguém pode representar (sem a

necessidade de atuar) um sujeito

perdidão é Roddy Piper.

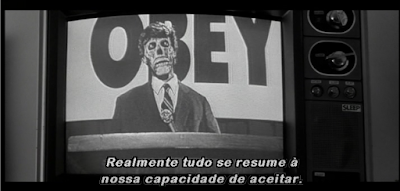

O gimmick (ou

pequeno truque) principal do filme é o uso de óculos escuros especiais que

permitem aos personagens filtrar as imagens e distinguir não somente os humanos

dos ETs, como perceber as mensagens subliminares (“Compre!”, “Reproduza-se!”,

“Obedeça!”) presentes em toda a parafernália das capas de revistas, anúncios,

cartazes, outdoors, etc.

“Óculos mágicos” são um antigo motivo da literatura

fantástica, e até aqui no Brasil temos um honroso precursor, Joaquim Manuel de

Macedo, com A Luneta Mágica (1869).

Nesse romance, um rapaz míope recebe sucessivamente dois pares de óculos

mágicos: o primeiro lhe permite ver o mal que há nas pessoas, e o segundo lhe

mostra o lado bom. Como o rapaz é bastante ingênuo (Roddy Piper poderia

interpretá-lo numa adaptação para a tela), acaba se dando mal em todas as

situações.

A cena mais famosa do filme é a da briga no beco entre

John Nada e seu amigo Frank, com toda a estilização, exagero e artificialidade

das lutas de wrestling. Vê-se que

Carpenter é um aficionado da luta-livre, acha bacana, e se diverte esticando ao

máximo um confronto onde dois caras fortões parecem estar dando pancadas

demolidoras um no outro, mas mal dão sinais de terem apanhado.

Muito melhores são as duas cenas de violência policial: a

destruição dos acampamentos dos Sem Teto, que nos lembra, detalhe por detalhe,

as centenas de cenas idênticas que já vimos nos telejornais brasileiros, e a

invasão da polícia no lugar de reunião da resistência clandestina. Carpenter é

um bom diretor de cenas de ação, com movimentos bem coreografados, cortes

rápidos, uma boa noção espacial: não desorienta o espectador mas consegue

reproduzir a sensação de caos e desorientação de momentos assim.

“Vim aqui pra mascar chiclete e meter pé-na-bunda, e o chiclete

acabou”, é a frase famosa do filme, quando John Nada entra numa agência

bancária de carabina em punho. Ao que se

diz, era uma das frases que o lutador inventava e anotava num caderninho para

dizer no ringue. Entrou para o filme e ficou famosa.

Carpenter tem nesse filme um estilo menos tenso, menos

cuidadoso e menos “realista” do que em clássicos anteriores como Fuga de Nova York (1981) e O Enigma do Outro Mundo (“The Thing”,

1982). Talvez por ser esta uma narrativa conduzida praticamente em todas as

cenas pelo personagem principal, ela parece mais solta, menos intencional,

menos “eficiente” do que os dois filmes anteriores, que são filmes de ação e

suspense conforme o figurino.

Essa competência anterior certamente gerou a expectativa que

fez They Live estrear em número 1 nas

biheterias norte-americanas, e foi certamente esta narração mais pedestre, mais

distanciada, mais arrastada, que fez o filme cair bruscamente nas semanas

seguintes.

O forte de They

Live é o seu recado político onde fica bastante clara a comparação do autor

entre os alienígenas predadores e o grande capital neo-liberal que naquela

década começou a passar o rodo no mundo, na era Reagan-Thatcher.

Carpenter extrai um ótimo contraste visual entre os EUA

empobrecidos e mendicantes da primeira parte do filme, e o subterrâneo meio

surrealista das sequências finais. Tendo conseguido furar as defesas dos ETs,

John Nada e Frank vão parar num labirinto de corredores que são uma alusão

direta aos “bunkers” do complexo militar-industrial-financeiro que governa hoje

as grandes e as pequenas nações.

No meio desse labirinto, ele vão parar num incongruente

salão de banquete, com candelabros, mesas finas, cristais, homens de smoking e

mulheres de vestido longo. Parece uma festa da Câmara do Comércio ou um

daqueles jantares de apoio a uma candidatura presidencial.

Não é isso, mas é algo próximo disso: é uma comemoração

da aliança firmada entre os ETs e os humanos que decidem apoiá-los em sua

invasão. Não existem invasões sem algum tipo de colaboração por parte de algum

grupo entre os invadidos.

Dos corredores blindados do bunker os dois vão parar no salão de banquete, dali para o ponto de

teleporte onde os indivíduos são desmaterializados e remetidos para Betelgeuse,

a estrela de onde vêm os invasores, e dali para o estúdio de TV de onde provêm

toda a programação colorida e festiva que envia mensagens subliminares de

conformismo e obediência.

Com essa sucessão de ambientes improváveis o diretor

consegue um impulso narrativo acelerado para as cenas finais onde os dois

amigos, já desmascarados, e perseguidos por todo mundo, tentam sabotar a antena

que emite o sinal.

Eles Vivem pode

ter decepcionado, em suas primeiras semanas, o público mais amplo que John

Carpenter havia conquistado com seus filmes de ação impecáveis. Ele tem, no

entanto, qualidades de tema e de execução que suplantam em muito suas eventuais

“tosqueiras”.

Disse Howard Hawks (reza a lenda) que um filme é bom

quando “tem três cenas boas e nenhuma ruim”. Dessa frase dele eu extraio uma

verdade paralela: se um filme B tem três cenas boas, não importa o quanto as

outras sejam ruins. E nem é este o caso de Eles

Vivem, que na verdade só perde um pouco quando comparado a filmes melhores

do diretor, mas tem méritos próprios de verdade política e de estranheza

visual.