Este ano de 2004 está sendo considerado um “ano Cortázar” para os admiradores do escritor argentino, que eu por mim considero um dos mais originais, mais profundos e mais divertidos de nossa época.

Cortázar nasceu em 1914 e morreu em 1984, de modo que nós, seus leitores fiéis, estamos celebrando os 90 anos de seu nascimento e 20 de sua morte.

Tem uma obra vasta, quase toda já traduzida no Brasil.

Seus romances (O jogo da amarelinha, Os prêmios, O livro de Manuel, 62: modelo para armar) são em princípio realistas, cheios de personagens marcantes e pitorescos, e pontilhados por discussões políticas e filosóficas.

Sua fama como escritor foi feita através de seus contos fantásticos, imaginativos, burilados numa linguagem rica e precisa, e reunidos em numerosos livros dos quais meus preferidos são Final do Jogo, Histórias de Cronópios e de Famas, As armas secretas, Bestiário e Todos os Fogos o Fogo (em todos os demais, contudo, há contos magníficos).

Uma parte importante da obra de Cortázar, no entanto, está nos livros que ele chamava carinhosamente de “meus almanaques”. São livros onde se misturam textos curtos (poemas, contos, pequenos ensaios, anedotas, frases soltas) e ilustrações (fotos, desenhos, reproduções de quadros ou esculturas, quadrinhos, cartuns, gravuras antigas, colagens).

Estes livros apontam para o que, na minha opinião, poderá ser um gênero literário a mais no futuro, abrindo um território livre para uma combinação entre texto, imagem e design gráfico.

Dos almanaques cortazarianos, acho que só saíram no Brasil Os autonautas da cosmopista, relato de uma viagem de carro que escritor fez com sua terceira mulher, Carol Dunlop, pelas estradas da França, cheio de fotos e curiosidades; e Prosa do Observatório, onde ele mistura fotos que fêz das ruínas de um observatório astronômico hindu e um texto densamente poético onde fala dos ciclos de morte e reprodução das criaturas vivas.

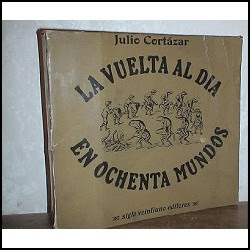

Os almanaques mais interessantes de Cortázar, porém, não foram publicados no Brasil. A volta ao dia em 80 mundos (um trocadilho com o romance do seu xará, Julio Verne) e Último Round são livros com brilhantes textos curtos, principalmente de análise da literatura e da arte em geral; boa parte destes textos saiu no Brasil no volume Valise de Cronópio (Ed. Objetiva), organizado por Haroldo de Campos e Davi Arrigucci Jr.

O mais interessante nestes livros (afora o brilhantismo dos ensaios, principalmente aqueles sobre literatura e jazz) é a maneira sempre criativa como ilustrações que parecem não-ter-nada-a-ver dialogam criativamente com o texto, a tal ponto que quando reencontramos o artigo sem elas ele nos parece melancolicamente empobrecido. Cortázar era fã de cinema, de música e das artes plásticas; seu texto passeia de uma para outra com a fluidez de quem conseguiu atingir o canal subterrâneo em que todas as formas de pensamento criador estão em comunicação total.

[ Nota: "A Volta ao Dia em Oitenta Mundos" foi publicado no Brasil em 2008 pela Editora Civilização Brasileira (2 vols.) ]