Fiquei sabendo na tarde deste domingo, numa mensagem

enviada por José Santos, o “Super-Zé” do futebol paraibano, do falecimento de

José Agra, ex-presidente do Treze nos idos de 1974-75.

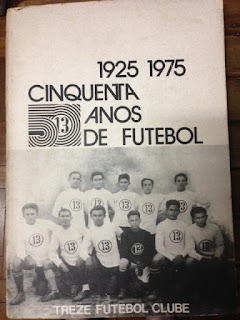

Zé Agra foi nosso presidente no ano do Cinquentenário

(1925-1975) e marcou seu nome na história do Galo. Não somente por isso, nem

pelo título de Campeão Paraibano de 1975 (dividido, num desses confusos

tapetões do nosso futebol, com o Botafogo de João Pessoa), mas por uma das

grandes arrancadas da história do alvinegro, que saiu de uma crise tremenda

para se tornar vice-campeão estadual em 1974.

O campeonato daquele ano teria 4 turnos. O Campinense foi

campeão dos três primeiros, já estava com a mão na taça. Tinha um ótimo time, e

além do mais tinha a sua sempre eficientíssima equipe extra-campo trabalhando

nos bastidores (juiz nenhum escapava). O Treze estava com salários atrasados e

em crise quando Zé Agra assumiu a presidência, dias antes da estréia no quarto

turno.

O novo presidente rodou o chapéu nas ruas João Pessoa e

João Suassuna, saldou as dívidas (principalmente com os salários dos

jogadores), e desencadeou uma campanha publicitária como nunca se viu no

futebol paraibano.

Encorajado pelas primeiras vitórias (time com o bolso em

dia corre mais; é uma coisa impressionante) ele emburacou numa série de

entrevistas em que definia o time do Galo como “a Máquina Arrasadora do Futebol

Paraibano”, o “Time de Gigantes”, etc.

Afirmava que a torcida do Campinense era mixuruca, cabia numa carroça de

burro. Com seu sotaque inconfundível (“o Treze é o maior time de futibó do

mundo!”), ele levava nossa torcida à euforia e as torcidas adversárias à

loucura.

Folclórico, falastrão, bem humorado, Zé Agra deu uma

sacudida brusca num campeonato que já parecia decidido. As rendas dobraram. A

torcida lotava todos os jogos (digo isso porque assisti todos).

Duas vitórias épicas seguidas deram ao Galo o título de

campeão do quarto turno: 1x0 no Campinense (com gol de Marcos Itabaiana, que

após o lance foi agredido com um soco e teve que ser hospitalizado) e 2x1 no

Botafogo, no Estádio de Graça, em João Pessoa (gols de Fernando Canguru e

Vandinho). E a gente lá, bandeiras e taróis em punho.

Tá cheio de gente aí que se lembra disso como se tivesse

sido ontem.

Fomos para um jogo extra onde o Campinense, que jogava

por um empate, venceu por 2x0 e se sagrou campeão de 1974.

No ano seguinte, Zé Agra formou uma equipe fantástica, um

dos melhores times que o Treze já teve. Como técnicos, passaram por lá o ótimo

Virgílio Trindade (ex-Nacional de Patos), o craque Miruca (ex-Náutico, ex-São

Paulo) e o argentino Dante Bianchi.

(Fonte: saite Retalhos Históricos de Campina Grande)

Nessa época eu trabalhei por uns seis meses na secretaria

do Treze, onde exercia as funções de datilógrafo, redator de contratos e

pagador de vales, bichos e salários ao elenco. Zé Agra foi um dos patrões mais

voluntariosos para quem já trabalhei. Toda dúvida eu corria para o centro da

cidade, ao escritório dele no edifício Lucas. “Zé, a Federação exige o

documento tal pro jogo de amanhã”. “Isso é frescura,” dizia ele, “precisa não.”

E tome uma noite em claro, ardendo em febre, pensando que

no dia seguinte o Treze ia perder os pontos para o Santa Cruz de Santa Rita

porque faltava o diabo do papel. Nunca aconteceu, mas os cabelos brancos

continuam todos aqui.

Foi de Zé Agra a iniciativa de criar a Comissão dos

Festejos do Cinquentenário do Treze, presidida por Hélio Soares, meu

ex-professor no Colégio Estadual da Prata. Resolvemos fazer uma revista “pra

desmoralizar a concorrência”, no caso o Campinense, que acabara de fazer uma

revista comemorativa.

Meu pai e eu tomamos a frente na tarefa de redigir e

pesquisar a revista. Cavani Rosas, artista plástico do Recife, morava em

Campina na época: ele diagramou e ilustrou a revista inteira, e foi o criador

do famoso Galo de chuteiras que ainda hoje ilustra tanta coisa relativa ao

Treze. Eu vi esse galo sendo criado na prancheta da casa onde ele morava, em

Bodocongó, vizinha à UFPB. Também se envolveram na revista José Umbelino

Brasil, Rômulo e Romero Azevedo, Roberto Coura (fotógrafo) e outros.

Zé Agra rodava Campina pra cima e pra baixo no seu

fusquinha. Eram os tempos heróicos em que cartolas botavam dinheiro do próprio

bolso para pagar as dívidas do time, fosse material esportivo, com Fuba Véi da

Casa Sport, fosse na lanchonete de Vamberto, perto da Praça do Trabalho.

Fiquei sabendo hoje da despedida de Zé Agra e encontrei

aqui, no imprescindível saite RetalhosHistóricos de Campina Grande, um valioso áudio de mais de 1 hora com Zé

Agra rememorando esses tempos e me produzindo um nó na garganta. Saudade de um

tempo em que eu era tão inocente da realidade do mundo que torcia por times de

futebol.

Um brinde ao nosso eterno presidente, Zé Agra, “trezeano

autêntico”.