Existem muitos capítulos da História sobre as amizades e as parcerias entre grandes artistas. A amizade de Gauguin e Van Gogh, por exemplo, uma amizade mixada com competição e irritabilidade de parte a parte. Ou a relação parecida entre os poetas Rimbaud e Verlaine, neste caso misturada a uma paixão homossexual.

O que a gente muitas vezes não fica sabendo são aqueles

episódios meio obscuros em que um artista famoso foi ajudado por outro sem que

isso, de certa forma, tivesse muita repercussão. Ou então dois amigos de

infância ou juventude que no futuro viriam a seguir caminhos opostos e se

tornarem famosos em universos quase incompatíveis entre si.

Por exemplo: li certa vez no Facebook um depoimento do

músico Ivan Conti, do célebre grupo Azymuth, dizendo:

Nunca falei sobre isso! Fazendo uma entrevista agora para a DownBeat,

lembrei me de algo muito importante, ao meu ver, na carreira do AZYMA!!

E não éramos ainda AZYMA!! Com isso trazíamos novidades em instrumentos e corríamos para ensaiar logo e usar tudo aquilo, pois era uma festa!!. Imagina bateria, baixo e teclados novos? Sempre!!

Valeu Ivon!

Nós tivemos um grande aliado e gostaria de agradecer, porque o

cantor/artista Ivon Cúri nos levava para tocar em suas viagens patrocinadas

pela VARIG, e íamos para para USA e Canadá.

Gostei desse depoimento porque se você perguntar a 50

críticos ou músicos qual a relação entre a música do Azymuth e a música de Ivon

Cúri, provavelmente todos vão dizer que nenhuma.

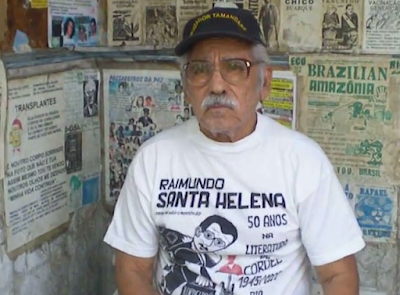

(Ivon Cúri)

Existe uma lenda de que roqueiro só ajuda roqueiro, cineasta

só ajuda cineasta. De que as simpatias artísticas prevalecem 100% sobre a

possibilidade de simpatias pessoais, ou de mera atividade conjunta e harmoniosa

entre pessoas que pertencem a universos culturais diferentes.

Pesquisando meu livro sobre Luís Buñuel (O Anjo Exterminador, Rocco, 2002) fiquei

sabendo de uma amizade improvável entre o cineasta espanhol e o artista

plástico Alexander Calder, o famoso inventor dos “mobiles”.

Parece que quando Buñuel fugiu da Europa durante a guerra

e foi para Nova York, Calder e sua família o hospedaram no amplo apartamento

onde moravam. Os dois foram apresentados por Iris Barry, diretora da cinemateca

do MoMa e fã do surrealismo. Buñuel se mudou para o apartamento do escultor com

a esposa Jeanne e o filho pequeno Jean Luis; foi ali que nasceu o segundo

filho, Rafael, em maio de 1940.

Jean-Luis Buñuel lembra de quando era pequeno e Calder

conversava com seus pais enquanto fazia para ele brinquedos de cortiça e arame.

O próprio Jean Luis acabou se tornando escultor depois de adulto.

(postal de Calder e Jean-Luis Buñuel para Jeanne)

Todo mundo pensa que os dois reis do romance policial hardboiled, Dashiell Hammett e Raymond

Chandler, ou eram grandes rivais ou grandes amigos. Nem uma coisa nem outra. Na

verdade, os dois se encontraram pessoalmente apenas uma vez na vida, numa

reunião dos escritores que colaboravam com a revista Black Mask (há uma foto famosa). Nunca foram próximos, e ao que

consta nunca sequer se escreveram cartas. Não conheço nenhum depoimento de

Hammett sobre Chandler, mas este último escreveu numa carta, a respeito do mestre,

que era aliás seis anos mais novo do que ele (embora começasse a publicar mais

cedo), que o admirava muito como escritor e como bebedor de uísque.

Amizade meio improvável foi a que Chandler acabou tendo

com Ian Fleming, o criador de James Bond, com repercussão na Inglaterra, onde

Chandler era considerado um escritor de primeira linha (muito mais do que nos

EUA) e Fleming um mero autor de best-sellers. Os dois acabaram se dando bem,

Chandler elogiava o domínio de Fleming sobre o idioma norte-americano, e há uma

gravação famosa dos dois num programa de rádio, que pode ser ouvida no YouTube.

Amizade improvável mesmo

é a que descobri num artigo de Ruy Castro. Em meados dos anos 1960 o poeta João

Cabral de Melo Neto, que na época era cônsul brasileiro em Barcelona, estava

jantando com amigos na cantina Fiorentina, no Leme, quando se ouviu um

zum-zum-zum lá fora, com a chegada de um grupo. Os amigos disseram que era

Chacrinha, e Cabral perguntou quem era. “Um apresentador de TV, bem

popularesco,” responderam, “e que está no auge do sucesso”.

Nesse instante Chacrinha entrou no restaurante, olhou

para a mesa deles e abriu os braços gritando: “Cabral!”. E o cônsul ergueu-se,

abrindo os braços e gritando: “Abelardo!”. Os dois se abraçaram aos soluços.

Tinham estudado juntos quando eram meninos, no Recife, e não se viam há mais de

trinta anos. E Ruy Castro encerra dizendo: “É o Brasil.”