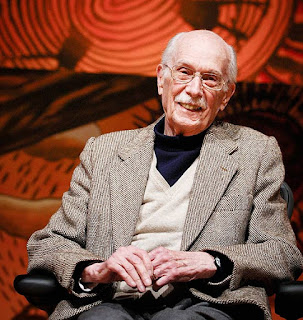

Raymond

Chandler tem dois episódios muito curiosos, em sua carreira, que têm a ver com

o conceito de profissionalismo. Ele nunca tinha sido escritor profissional; era

executivo de uma empresa petrolífera, muito competente, mas bebia pra caramba e

acabou demitido. Aos 44 anos, resolveu escrever contos policiais para ganhar a

vida. Conta-se que quando enviava um manuscrito (para ser mais exato, um

datiloscrito) à redação da revista Black Mask, o editor chamava a equipe

inteira para ver. Chandler datilografava os contos justificando a margem

direita, ou seja, terminando todas as linhas exatamente abaixo uma da outra.

Ora, isso dá um trabalho terrível, porque ao chegar perto do fim da linha a

gente tem que contar quantos espaços faltam, e organizar as letras e sílabas do

texto (inclusive a hifenização das palavras incompletas) para encaixar nessa

margem vertical. (O computador faz isso automaticamente hoje). Na

correspondência comercial, cartas, ofícios, isso é de praxe, mas porque são

textos curtos, formais. Num conto de 20 ou 30 páginas, é loucura. E Chandler,

sem saber que não precisava, fazia assim. O pessoal balançava a cabeça,

perplexo: “Esse cara, além de escrever bem, é doido”.

Seus

biógrafos (Frank MacShane, Tom Hiney) contam que em 1943, aos 55 anos, ele foi

convidado a adaptar para a Paramount o romance Double Indemnity de James M.

Cain, a ser dirigido por Billy Wilder. Chandler chegou no escritório do

produtor e disse, cheio de empáfia: “Hoje já é terça-feira, e só vou poder

entregar o roteiro na próxima segunda. E quero receber mil dólares”. (Que para

ele, na época, era uma fortuna.) Os caras se entreolharam e um deles disse:

“Mr. Chandler, o sr. tem 14 semanas para fazer o roteiro, e vai receber 750

dólares por semana”.