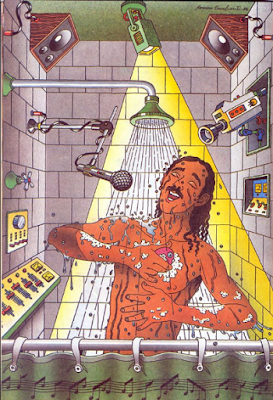

(Moraes Moreira, por Romero Cavalcanti)

Todo mundo tem um show inesquecível de Moraes Moreira. Eu

lembrei do meu agora. (Em tempo: a expressão retórica “todo mundo” não inclui

quem não está incluído; em termos dialéticos, é um sub-total homogêneo que

ajuda a formar um total heterogêneo.)

Foi numa noite de verão em João Pessoa, na Praia do

Jacaré – que pra quem não sabe é uma praia de rio, fica nos fundos da Capital,

sem nada a ver com o Oceano Atlântico. Entramos pela noite (era um show de

fim-de-tarde, num sábado ou domingo), ouvindo quando era pra ouvir, pulando

quando era pra pular.

Saímos quase por último. Todo mundo pegando seus carros

pra voltar pra cidade. Noite fechada cheia de estrelas, e a gente de calção, as

esposas de canga, “à milanesa” de tanto punhado de areia jogado pra cima.

Quando chegamos no matagal onde tinha ficado o carro (éramos umas seis

pessoas), cadê que o carro saía? Acelerava, subia a poeira de areia branca, e o

carro se enterrava mais ainda.

Nisso passa, a dez metros dali, no asfalto, uma camionete

com uns dez maloqueiros em pé na carroceria. “Eeeei! Ajuda aquiiii!”. Camionete pára, manobra,

aponta os faróis. Descem correndo os maloqueiros, uns caras troncudos, bermuda,

camisa amarrada na cabeça. Pega daqui, pega dali, um, dois, agooora! Vrrruuuum!... O carro joga uma nuvem de areia

e sai, fica esquentando motor. Os caras sobem na camionete, ninguém enxergou o

rosto de ninguém. “Valeeeeu!...”

Pensei depois: pois é. Se fosse um show de Leonard Cohen,

a gente ainda estava lá, no escuro, dentro do carro, chorando a morte da

bezerra.

Música não é somente a arte de combinar notas musicais, é

um indutor de frequências vibratórias que vão além das cordas do violão. Em

lugares mais civilizados pode até ser outra coisa, mas no mundo onde eu cresci

sempre funcionou como uma argamassa psicológica, um catalisador emocional, um agregador

de momentos. Uma coisa secundária sem a qual a coisa-primeira não existiria.

Moraes teve três momentos na carreira, bem diferentes uns

dos outros. Minha visão é incompleta, porque houve um período, nos últimos 20

anos, em que deixei de acompanhar, ou seja, deixei de comprar (ou pelo menos

ouvir de A a Z) o “disco novo”. Não só dele.

O começo de tudo foram os Novos Baianos, um grupo com

quem eu curiosamente impliquei no começo, porque me parecia abrasileirado demais.

O Tropicalismo era excitante por ser uma abertura cosmopolita para o rock

beatledylaniano, para a música eletrônica, para a poesia de vanguarda, para o

mundo do design gráfico moderno, para a ficção científica (Gilberto Gil,

principalmente), para a contracultura lisérgico-californiana...

E de repente lá vem aquela porção de paraíbas (ninguém

tinha tanta aparência de “banda paraibana” quanto os Novos Baianos), tomando

cachaça, tocando samba e jogando futebol! Era um plebeísmo, uma heresia, uma

decepção. Um retrocesso, para quem já tinha tirado um visto rumo a Carnaby

Street.

A decepção durou até eu começar a ouvir os discos e

perceber que aquele era um tipo de música que eu continuava gostando – e que

alguns amigos roqueiros, que eram da igrejinha do “Ou Isso Ou Aquilo”, passaram

a considerar anátema. As canções de Moraes, Galvão, Pepeu Gomes, eram de um

Brasil profundo pré-tropicalista; eram, num sentido adolescente e hedonista,

produto da “república invisível” da MPB, como Greil Marcus viu nos Basement Tapes de Bob Dylan a existência

de uma Old, Weird America. Só que, no

presente caso, uma república descalça, buscando desesperadamente a alegria

(como disseram os velhos baianos depois: “O samba é pai do prazer, o samba é

filho da dor”).

Foi nessa época que os Novos Baianos produziram um show

que tem para mim o melhor título de show de todos os tempos: O Desembarque Dos

Bichos Após O Dilúvio. Bastava ver a foto.

(O segundo melhor nome-de-show é um show paraibano

capitaneado por Pedro Osmar e o grupo Jaguaribe Carne, nos anos 1970: Músicos

Desempregados Exibem Material Liberado Pela Censura.)

A segunda fase de Moraes, pós-NB, foi o sucesso desmedido

de suas parcerias com Capinam, Fausto Nilo, Abel Silva, Fred Góes e outros

poetas – o Moraes do afoxé, dos frevos eletrizantes, dos anos 1980-90 em que a

Música Fonográfica Brasileira construiu uma torre-de-marfim e encheu com ela

cantores e músicos e compositores e bandas que nunca tinham visto tanto

dinheiro. (E depois nunca mais viram de novo – mas é outra história.)

Moraes foi um dos primeiros (como Caetano Veloso) a promover publicamente uma

aliança musical entre o carnaval da Bahia e o carnaval de Pernambuco, mesmo

tendo que suportar “as setas e balistas” dos talibãs de ambos os lados.

Nesta fase, aos meus ouvidos, ele brotou de vez como compositor. Eu vejo nele

um desses caras que são melodistas natos, que criam uma melodia como Picasso

desenhava num guardanapo de restaurante. O muito reduzido ao essencial, o

difícil sem esforço aparente.

Moraes é um melodista de gênio como Paul McCartney, o que

é uma forma muito peculiar de ser original, visto que toda melodia vem de outras.

“As notas são apenas sete,” como disse certa vez um rabugento Rogério Duprat,

cansado de explicar o óbvio.

E alguém pega uns versos manuscritos numa folha de

caderno, bota em cima da mesa, pega o violão, bota em cima da coxa, começa a

dedilhar, e extrai dali uma melodia que parecia ter existido desde sempre, como

uma máscara de ouro egípcia que o arqueólogo revela aos poucos, passando uma

vassourinha.

O pop brasileiro, como o pop africano, é uma música para

fruição coletiva. Engraçado que o jazz era assim também, cem anos atrás: a

gente vê jazz no cinema norte-americano da época e eram uns músicos fazendo

improvisos altamente complexos e os casais dançando uma gafieira braba na

frente do palco. Só modernamente é que o jazz virou uma coisa para se ouvir na

poltrona, de perna cruzada e tomando vinho francês.

A música de Moraes teve a vertente do afoxé baiano, um

conjunto de levadas e de cadências primordiais que a indústria traduziu via

violão Ovation e teclado Yamaha, que eram naquele tempo o estado-da-arte, sim

senhor.

Moraes puxou para si o frevo de guitarra eletrificada.

Puxou a vertente do samba carioca, embora os baianos digam que o samba carioca

nasceu lá na Bahia, “porque os hospitais públicos do Rio estavam em greve”.

E teve esta fase mais recente dele, a fase cordelesca,

uma coisa que para mim foi, como alguma melodia dele, surpreendente de início e

inevitável depois de bem observada. A poética das canções de Moraes, graças aos

seus parceiros mais constantes, era uma poética de redondilha maior e menor, do

verso de sete e de cinco sílabas que tanta gente já definiu como sendo a

respiração natural da fala brasileira.

Quando ele me pediu um texto para acompanhar seu álbum

mais recente, Ser Tão (2018), escrevi

a certa altura: “Ser Tão não chega a

ser uma novidade na obra desse compositor tão litorâneo e ensolarado, tão

urbano e beira-mar. O sertão que ele busca é como um lençol aquífero acessível

a quem se dispõe a ir um pouco mais fundo. Há um subterrâneo de sertão por

baixo de toda a cidade-Brasil. Há uma memória de sertão juntando histórias,

lendas, melodias, ritmos e personagens.”

Ao ver os primeiros versos cordelescos de Moraes

(ilustrados por Romero Cavalcanti) me lembrei que ele também tinha essa

vertente de um sertão distante. Um sertão vagaroso, que vem a pé, custa a

chegar. Chegou de vez na obra de Moraes depois dos sessenta anos.

Foram na métrica cordelesca os versos recentes que ele

deixou, falando cordelescamente do presente, do instante, do tempo fugaz que

tudo carrega ao fugir rumo ao passado:

Eu temo o coronavirus

e zelo por minha vida

mas tenho medo de tiros

também de bala perdida,

a nossa fé é vacina

o professor que me ensina

será minha própria lida.

Assombra-me a Pandemia

que agora domina o mundo

mas tenho uma garantia

não sou nenhum vagabundo,

porque todo cidadão

merece mais atenção

o sentimento é profundo.

Os versos completos, aqui:

(foto: Garapa)