("Você disse que era escritor, mas é poeta!...")

Um poema pode dizer uma coisa, e logo em seguida dizer o

contrário. O poema não precisa necessariamente ter (como às vezes nos ensinam

na escola) “uma idéia central” que é preciso descobrir qual é. Às vezes ele tem

duas idéias centrais, ou mesmo três.

“Qual a idéia

central do poema?” Infelizmente é um tipo de abordagem que muitos

professores assimilaram anos atrás, quando eram estudantes, e ficam repassando

para as novas gerações. Pode-se ler de mil maneiras um poema sem a obrigação de

procurar “idéias centrais” onde elas não existem. O fato de existir uma idéia

central nos poemas A e B não quer dizer que tenha de existir a mesma coisa nos

poemas C e D.

O mesmo se aplica a um (ou uma) poeta, a uma pessoa. Ser

poeta é ser contraditório, porque a experiência humana é contraditória.

“Eu sou trezentos,

sou trezentos e cinquenta”, dizia Mário de Andrade. É um dos grandes versos

de nossa literatura.

Ser contraditório não é dizer a verdade e depois dizer

uma mentira: é dizer a verdade de cada momento. Ontem eu estava com calor, hoje

estou com frio. Ontem eu estava tranquilo, hoje estou com raiva. Ontem eu

gostava dessa música, hoje estou achando insuportável.

Violeta Parra, a grande poeta e “cantadora” chilena, criou

o que me parece o ponto mais alto dessa contradição poética com duas de suas canções.

Muitos brasileiros conhecem “Gracias a La Vida” pelas

gravações (ao vivo e em estúdio) de Mercedes Sosa, que durante muitos anos

tocaram muito no Brasil.

GRACIAS A LA VIDA

Gracias a la vida que me ha dado tanto

Me dio dos luceros que, cuando los abro

Perfecto distingo, lo negro del blanco

Y en el alto cielo su fondo estrellado

Y en las multitudes, el hombre que yo amo

Gracias a la vida que me ha dado tanto

Me ha dado el sonido y el abecedario

Con él, las palabras que pienso y declaro

Madre, amigo, hermano y luz alumbrando

La ruta del alma del que estoy amando

MALDIGO DEL ALTO CIELO

Maldigo del alto cielo

la estrella con su reflejo,

maldigo los azulejos

destellos del arroyuelo,

maldigo del bajo suelo

la piedra con su contorno,

maldigo el fuego del horno

porque mi alma está de luto,

maldigo los estatutos

del tiempo con sus bochornos.

Cuánto será mi dolor?

Maldigo la cordillera

de los Ande y de la costa,

maldigo toda la angosta

y larga faja de tierra,

también la paz y la guerra,

lo franco y lo veleidoso,

maldigo lo perfumoso

porque mi anhelo está muerto,

maldigo todo lo cierto

y lo falso con lo dudoso.

Cuánto será mi dolor?

Aqui, em gravação:

https://www.youtube.com/watch?v=P12pwUSR5V0&list=RDP12pwUSR5V0&start_radio=1

Dois extremos opostos, na voz poética da mesma pessoa: um

ponto máximo de alegria de viver, e um ponto máximo de desespero e desengano

com a existência.

“Não sou alegre nem

triste: sou poeta.” (Cecília Meireles). Outro grande verso de nossa

literatura.

O poeta (a poeta) registra o que lhe passa na alma em seu

atrito com a existência. Pode ser um calor reconfortante, e pode ser um fogo

que ninguém suporta.

Sentimentos opostos coexistem em cada pessoa, e podem

coexistir num mesmo poema, às vezes num mesmo verso. São o registro

sismográfico dos abalos que alguém sofre ao longo da vida, ou às vezes ao longo

de uma tarde.

Poucos poemas começam com um pessimismo existencial tão

grande quanto “A Flor e a Náusea” que Carlos Drummond de Andrade incluiu em A Rosa do Povo (1945). A começar pela

alusão explícita à angústia existencial de Jean-Paul Sartre (La Nausée, 1938).

Devo seguir até o enjoo?

Posso, sem armas, revoltar-me? (...)

O tempo é ainda de fezes, maus poemas,

alucinações e espera. (...)

Vomitar esse tédio sobre a cidade. (...)

Ração diária de erro, distribuída em casa.

Os ferozes padeiros do mal.

Os ferozes leiteiros do mal. (...)

Pôr fogo em tudo, inclusive em mim. (...)

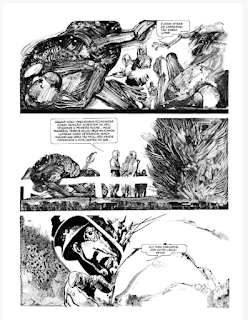

O poeta segue pela rua afora – e eu sempre visualizo esse

poema na Avenida Rio Branco, já que o poeta trabalhava ali pertinho, no Palácio

Capanema da Rua da Imprensa.

E nesse momento ele vê uma flor brotando do asfalto!

Eu não sou muito chegado a flores como símbolo de beleza,

paz, pureza, amor, o que seja; afinal de contas, é um dos clichês mais

reciclados da literatura. Mas li esse poema pela primeira vez com uns dezesseis

anos. Era talvez o leitor ideal para essa cena que se segue, tão visual, tão cinematográfica

– um filme em preto-e-branco, com imagem trêmula, câmera na mão.

Sento-me no chão da capital do país às cinco horas da tarde

e lentamente passo a mão nessa forma insegura.

Do lado das montanhas, novens maciças avolumam-se,

pequenos pontos brancos movem-se no mar, galinhas em pânico.

É feia. Mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio.

Verso final que ouvi ecoar muitos anos depois, na voz do

deputado Ulysses Guimarães, durante a promulgação da Constituição de 1988: “Temos ódio à ditadura. Ódio e nojo.” E

a Constituição foi naquele instante, para quem ouvia, uma espécie de flor.

Feínha, mas uma flor.

Poemas servem também para isto, para mostrar estados de

espírito contrários. O objetivo do poema é o mesmo de um filme, um romance, uma

peça de teatro etc.: sacudir a consciência individual e o inconsciente

coletivo. Abalar firmezas e abolir certezas. Tirar a mente do leitor pra

dançar.

Um poema é como um telegrama: algo compacto, intenso,

urgente, para ser aberto com presságio e lido com alumbramento. E não estranhem

o anacronismo da metáfora, mesmo que nunca tenham recebido um telegrama. É como

diz, mais uma vez, Carlos Drummond:

Não há criação nem morte perante a poesia.

Diante dela, a vida é um sol estático,

não aquece nem ilumina.

(“Procura da Poesia”, em A Rosa do Povo).