4981) Young Sheldon (12.9.2023)

Não assisto muitas sitcoms

(“situation comedies”) na televisão. Não porque não goste, mas porque é

algo como comer Batatas Pringle: de uma em uma você come uma caixa, e quando

olha pela janela você percebe que agora é um septuagenário e ainda não leu A Divina Comédia.

Este argumento me saiu muito ao estilo de Sheldon, o

personagem da sitcom The Big Bang Theory,

cuja infância estou agora acompanhando via Netflix na série Young Sheldon (primeira temporada). É

bastante pringle esse seriado, porque

cada episódio tem menos de meia hora, e a narrativa é rapida, estilo vapt-vupt.

Quando você menos espera o episódio terminou e você meio inconscientemente se permite

saltar para o começo do próximo.

Sheldon é um dos meus personagens preferidos na televisão,

uma espécie “do que eu gostaria de ser caso crescesse”. Ele tem a memória de um

Funes O Memorioso, a objetividade de um Sherlock Holmes, o traquejo social de

um Jerry Lewis e a empatia de uma maçaneta. Depois de anos de sucesso de The Big Bang Theory, o ator que o

interpreta (Jim Parsons) teve uma idéia: por que não fazer outra série,

contando a infância do personagem?

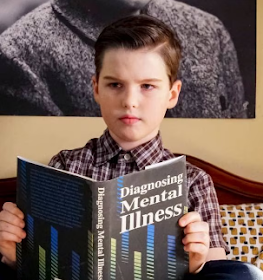

(Jim Parsons como

Sheldon; Iain Armitage como o jovem Sheldon)

Sheldon, segundo os críticos, tem um comportamento com

características de autismo (ou de “síndrome de Asperger”) e de personalidade

obsessivo-compulsiva. Seus cacoetes são uma fonte permanente de humor nas

histórias. Em Young Sheldon, aos dez

anos de idade ele coloca em situações constrangedoras os pais, os irmãos, os

professores e os colegas, pela sua mania

impassível de recitar respostas certas ou de fazer comparações

despropositadas envolvendo a Física Quântica, a Astronáutica ou o Cálculo

Diferencial.

Todos os pais querem ter um filho brilhante, mas ninguém

quer ter um filho cujo poder intelectual está na razão inversa de sua

capacidade de conviver. Em Young Sheldon,

o geniozinho é de certa forma o eixo e o

ponto de desequilíbrio de uma família assustadoramente comum.

(Annie Potts, como a avó de Sheldon)

Um episódio da primeira temporada mostra Sheldon e a avó

Meemaw (a ótima Annie Potts, que sempre tem as melhores falas) assistindo um

episódio de Star Trek. Sheldon, é

claro, é fã de Mr. Spock, que ele vê como um modelo de inteligência,

impassibilidade e invulnerabilidade emocional. Cabe à avó mostrar a ele que o

herói dela na série é o Capitão Kirk,

que tem mais jogo de cintura e é capaz de pequenas trapaças para conseguir o

que quer. Com isso, ela ensina Sheldon a mentir e a trapacear – e de certa

forma o liberta do automatismo.

A série é divertida porque nos identificamos com a

família de Sheldon – que não entende as fórmulas matemáticas e os conceitos

científicos recitados por ele a qualquer pretexto. O garoto fica na condição de

qualquer garoto-prodígio num contexto não hostil, onde a família tem afeto e

admiração por ele e faz o possível para criá-lo “como um menino normal”.

Sheldon, por sua vez, se encaixa naquela definição de

Henri Bergson segundo a qual o humor nasce quando vemos uma pessoa se comportar

de maneira mecânica, cega, repetitiva, sem atentar para o feedback que recebe do mundo à sua volta. Por outro lado, o fato de

Sheldon não possuir um grande “simancol” no trato social o faz revelar verdades

ocultas, abordar problemas que outras pessoas varrem para baixo do tapete,

criticar “sem papas na língua” os defeitos que percebe em outras pessoas.

Young Sheldon é

uma série-pipoca, divertida, que tem pontos de contato com outros trabalhos de

maior espessura dramática. Desde o início me lembrei deste filme de Jean-Pierre

Jeunet, um cineasta que aprecio muito: The

Young and Prodigious T. S. Spivet (2013), onde um garoto também

super-dotado manda um trabalho para o Smithsonian Institute (sem revelar a

própria idade), e depois que o trabalho é aceito precisa fugir de casa (lá nos

confins do Meio Oeste) para ir a Washington fazer a palestra (e aturdir de

incredulidade os funcionários do Instituto).

Lembrei também da série O Gambito da Rainha (2020) de Scott Frank, com sua protagonista

super-inteligente, fora-de-esquadro, meio antissocial, meio imprevisível.

E um filme talvez hoje esquecido, mas que na epoca me

despertou muita atenção: Little Man Tate (“Mentes

Que Brilham”, 1991), dirigido por Jodie Foster (ela própria uma criança

excepcional) e que conta a história de um garoto super-inteligente e do

cabo-de-guerra entre a mãe (que o adora, mas é uma mulher “simples”, e não sabe

como cuidar dele) e a professora (que pode dar a ele um acompanhamento

profissional).

Sheldon é uma versão bem-humorada desse problema – o que

fazer com as crianças super-inteligentes, pontos-fora-da-curva. Trazê-las para

a curva seria um desperdício, e além disso é impossível. É a curva que precisa

diminuir a distância entre os dois.

Quase não assisto sitcons longos pelo efeito Pringles e das quedas vertiginosas a partir da 2a temporada. Não foi o caso do Big Bang.

ResponderExcluirMas o Mundo Fantasmo, como sempre, me obriga a pensar e repensar de modo indolor. Lá vou eu ligar a TV hoje para dar uma chance ao Young Sheldon. E lá vou ao Oráculo do Capital (Google) buscar também os filmes.

Em tempo: No Big Bang o que achava mais admirável (além do humor de primeira) era a paciência, ainda que temperada de sarcasmo, dos amigos com o Sheldon. Qualquer turma de trabalho o teria deixado isolado. Ponto para os Nerds.