A repetição está na raiz de qualquer literatura. Tudo que dizemos provavelmente já foi dito por alguém, em algum momento. Não importa se eu já vi esta frase ou não; ela já foi dita. O fato de eu ter ou não consciência disto cria uma diferença. Se eu desconhecia a frase, estou repetindo; se eu a conhecia, estou imitando, mas posso também estar produzindo uma variante deliberada. A Literatura vive, também, da criação contínua de variantes do que já existe.

São as variantes de uma idéia que, injetando nela algo de novo, garantem a sua sobrevivência e a chance de que venham a ser novamente imitadas no futuro. É assim que se criam os gêneros literários: imitando algo que já foi feito, e introduzindo pequenas surpresas e viradas-de-esquina. Repetindo o que já se tornou patrimônio coletivo, e inserindo nele uma contribuição individual.

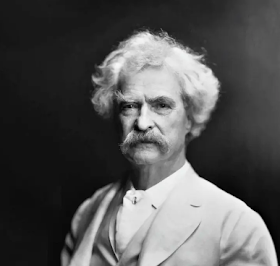

Mark Twain, um grande fazedor de frases, disse certa vez num discurso:

“Fiquei triste ao ver meu nome mencionado como um dos grandes autores da Literatura, porque eles têm o triste costume de acabar morrendo. Chaucer já morreu, Spencer morreu, o mesmo aconteceu com Milton, com Shakespeare... e eu mesmo não me sinto muito bem”.

É uma enumeração grave e sisuda que resvala, aos poucos, para um final meio gozador. O que na retórica chama-se de bathos, uma forma de anticlímax que geralmente produz o riso quando a usamos de forma mais caricatural: “Entre as minhas influências literárias estão Shakespeare, Goethe, Dostoiévski e Didi Mocó.”

Mark Twain foi o primeiro a fazer esse tipo de enumeração irônica? Pode ter sido, ou pode ser que não; não importa. Quando uma forma de dizer as coisas se revela eficaz, ela provavelmente será imitada por alguém. Em seguida, a existência desses dois exemplos aumenta as chances de que haja um terceiro. E depois um quarto, e depois um quinto... e eu mesmo já estou derrapando no mesmo caminho.

Coube a Woody Allen, um discípulo de Mark Twain (todos os humoristas norte-americanos o são), dar sua versão desta figura retórica quando disse:

Deus está morto, Marx está morto, e eu mesmo não estou me sentindo muito bem.

Num poema do livro Sentimento do Mundo (“Ode ao

Cinquentenário do Poeta Brasileiro”) Carlos Drummond de Andrade fez uma bela

homenagem a Manuel Bandeira, e a certa altura comparou o destino discreto de Bandeira,

de poetar quase em segredo, com o destino de outros colegas seus:

Efetivamente o poeta Rimbaud fartou-se de escrever,o poeta Maiakóvski suicidou-se,o poeta Schmidt abastece de água o Distrito Federal...

Macacos me mordam se não há uma ironia mordaz nessa comparação, em que ele justapõe dois poetas (Rimbaud e Maiakóvski) que viveram trágica e radicalmente a poesia e Augusto Frederico Schmidt, um poeta-empresário, sócio de variadas indústrias, dono de supermercados.

Jean-Luc Godard é um autor que usa a ironia e o sarcasmo como outros usam o sal e a pimenta. Além do mais, é um citador inveterado, e já afirmou que o cinema deveria consistir apenas em pessoas diante de uma câmera lendo trechos de seus livros preferidos.

(A Chinesa)

Em A Chinesa (1967), ele faz a personagem Véronique (Anne Wiazemsky) dizer:

Olhe aqui... Nizan está morto. Merleau está morto. Sartre se escondeu dentro de Flaubert. E Aragon se escondeu na matemática.

Ele se refere a Paul Nizan (1905-1940), escritor ligado ao grupo existencialista, cujo romance Aden-Arabie fornece o nome escolhido pelos personagens do filme de Godard para batizar a sua “célula maoísta”. Merleau é Merleau-Ponty (1908-1961), filósofo, co-editor com Sartre da revista Les Temps Modernes.

A ironia com os contemporâneos vai na direção de Sartre, na época mergulhado em sua gigantesca análise da vida e obra de Flaubert (L’Idiot de la Famille, 1971-1972), e do poeta Louis Aragon. No caso deste não encontrei nenhuma relação com a Matemática, mas seja o que for soa como uma ironia (do personagem) para com um dos criadores do Surrealismo e depois comunista militante.

E da literatura e do cinema esse

recurso retórico acaba chegando à música popular através de Caetano Veloso, na

canção “O Estrangeiro” (no álbum Estrangeiro,

1989):

O amor é cego,Ray Charles é cego,Stevie Wonder é cego,e o albino Hermeto não enxerga mesmo muito bem...

O mesmo recurso de enumeração decrescente serve aqui a outro propósito. Eu vejo uma intenção irônica ou levemente depreciativa nos exemplos de Carlos Drummond e de Godard. Não vejo o mesmo propósito neste exemplo de Caetano, que formou sua citação mais pelo ouvido (ecoando o trecho final de “...não muito bem...”) do que por uma intenção satírica.

A letra de “Estrangeiro” é uma dessas letras viajandonas de Caetano, à base de citações inesperadas, associações livres, lirismo palavra-puxa-palavra, quase como uma escrita automática surrealista. Mas, como sempre, “existe método nessa loucura”. Caetano joga o tempo todo, nestes versos, com o conceito mutante de beleza visual, coisas que todo mundo vê mas vê de forma diferente.

Uns acham a Baía de Guanabara uma beleza, outros um horror, outros a olham e não a veem. Enxergar é uma coisa, ver é outra. Isto é reiterado no videoclip, em que ele “vê”, se se virar, o velho e a moça que caminham atrás dele na areia da Baía. “Cego de tanto vê-la”, ele se equipara a Ray Charles, Stevie Wonder e Hermeto Paschoal, e se o faz no formato retórico celebrizado por Mark Twain, é com uma intenção totalmente diferente.

“Repetir, modificando” é um conselho útil para quem escreve ou cria; aliás nem precisava ser um conselho, porque é uma coisa inevitável. Repetir é sempre modificar, porque mesmo se copiarmos a obra de alguém tintim-por-tintim o simples fato de fazer isto noutra época e noutro contexto já desvia e refrata as leituras possíveis.

Não precisa. “Repetir, modificando” é um prazer. O que nos leva a fazê-lo é menos a preguiça de quem repete do que a excitação de quem quer introduzir uma variante, porque teve uma idéia nova em torno daquilo e mal pode esperar para botá-la na roda.