E lá fui eu para uma segunda temporada da série francesa Lupin, de George Kay (Netflix). (São até

agora duas temporadas curtas, cada uma com cinco episódios.)

Todas as coisas lupinianas me interessam – e por falar

nisso não vejo a hora de pôr as mãos no livro recentíssimo da gaúcha Simone

Saueressig, O Jovem Arsène Lupin e a

Dança Macabra, Ed. Avec. Me interessam por várias razões. Pelas memórias afetivas

das leituras de infância e adolescência; pelo encanto do personagem

aventureiro, que me fascinou paralelamente ao fascínio despertado por Sherlock

Holmes.

E por outro lado uma questão de ordem técnica e criativa:

como adaptar um século depois, para o leitor/espectador sofisticado e calejado

de hoje, o clima meio inebriante e meio ingênuo de um folhetim dos anos 1920. O

chamado melodrama de aventuras criminais.

(Marius Jacob, inspiração para Arsène Lupin)

A série de George Kay, como já escrevi aqui, teve

felizmente a grande sacada de não atualizar o personagem. Não que isso fosse

necessariamente uma coisa ruim – a série Sherlock,

por exemplo, nos deu um Holmes moderno (Benedict Cumberbatch) que usa GPS e

smartphone, e um Watson blogueiro; mas é sempre uma coisa arriscada,

principalmente quando quem assiste e comenta é um velho ranheta que não admite que alguém sequer sonhe em

ironizar seus heróis de infância.

Lupin não

mostra o Lupin dos livros, mas um francês de hoje, Assane Diop, que é fã do

Lupin dos livros. É desse jogo de espelhos que a série extrai um dos seus muitos

charmes, a comparação entre as aventuras dos livros de Maurice Leblanc e o que

acontece no mundo “real”. Esse mundo é o mundo dos leitores de Leblanc – que incluem o Assane (o “Lupin” moderno), o

filho dele, Raoul (um dos pseudônimos favoritos do Lupin dos livros), e o

policial Guédira. Assane passa a chamar este último de “Ganimard”, aludindo aos

inspetor dos livros de Leblanc. Ele e Arsène Lupin mantêm uma relação

alternadamente de caça-e-caçador, e de parceiros na perseguição de algum criminoso

que incomoda a ambos.

("Paisagem de Étretat", por Gustave Courbet)

Num melodrama de aventuras, por definição, é preciso

abusar um pouco da verossimilhança, pois a graça do melodrama reside em ser uma

exageração benigna da realidade. Uma história cheia de perigos na qual o leitor

mergulha sabendo que no fim tudo vai dar certo.

Algum leitor já temeu, a sério, que James Bond levasse um tiro fatal?

Se não for assim, não é um melodrama, é um thriller realista. Raymond Chandler

dizia que os romances de Philip Marlowe eram melodramas implausíveis, no

sentido de que era altamente improvável que tantas coisas extraordinárias

sucedessem a um grupo tão pequeno de pessoas num tempo tão curto.

Daí que o leitor/espectador que conhece as regras não se

preocupa com as leves inverossimilhança de certas escapadas, certos disfarces,

certas fugas-por-um-triz de Lupin, tal como não se preocupa numa historia de

Indiana Jones ou do Homem Aranha. Eles não pertencem ao realismo, por mais que

estejam repletos de vida cotidiana e referências ao mundo atual. Essas

histórias sucedem no Universo do Desejo Mirabolante, e quem não gostar sinta-se

à vontade para assistir filmes sérios como... ... deixa pra lá.

A série também usa um outro jogo de simetrias que resulta

divertido, porque mostra o Lupin de hoje e o Lupin de ontem. Este é o garoto

Assane, cujo pai, imigrante e negro, morreu na prisão acusado de um roubo que

não cometeu; e o garoto vai pouco a pouco se tornando um ladrão para vingar o

pai. Cada aventura específica do Lupin adulto encontra uma “rima” numa aventura

semelhante vivida por ele quando rapazinho. O que tem toda uma lógica, porque,

como sabe qualquer leitor de romance policial, todo bandido tem um “modus

operandi” preferido (ou alguns poucos). Ele já vai para um golpe com um plano B

e um plano C prontos na cabeça, para o caso do plano A não dar certo. E assim

Lupin sempre se safa.

Para sermos justos, é preciso reconhecer que coincidências,

pequenos deslizes, portas mal fechadas, pedaços de papel caídos no chão, um celular

furtado, uma carteira batida, conversas ouvidas pela janela e tudo o mais não

ocorrem apenas para facilitar o trabalho do “herói”.

Nunca! A ética do melodrama exige que Lupin (assim como The

Shadow, e Rocambole, e Doc Savage, e Tarzan, e o Brigadeiro Gerard, e mais, e

mais...) esteja exposto ao Acaso, tanto como beneficiário quanto como vítima. A

coincidência não existe para ajudá-lo. Ela pode ajudar também aos que o perseguem.

A melodia do melodrama de aventura criminal é sempre um

contraponto. Ela se desenha pelo entrelaçamento entre duas linhas: a das coisas

que dão certo para ele, e a das coisas que dão errado. As subidas e as descidas

de uma e de outra vão compondo o desenho da narrativa. Num episódio de TV de 50

minutos temos pelo menos uma dúzia de guinadas repentinas, aqui o herói se dá

bem, ali o herói se dá mal, acolá o herói se dá bem de novo...

O herói na verdade não é o objetivo do melodrama, ele é

apenas o seu centro tonal, é em volta dele que se tece essa filigrana, esse

bordado, esse arabesco de alternativas que são (elas, sim) o objetivo do

melodrama policial e aventuras.

Isso dá a esse gênero (que se manifesta na literatura, no

cinema, nos quadrinhos, etc. etc.), uma expressão tão popularesca e superficial.

E que se assemelha, por diferentes motivos, à estrutura “de ferro” de uma

tragédia clássica, de Ésquilo a Shakespeare, onde tudo se encaminha, por cima

de todos os obstáculos (inclusive a verossimilhança psicológica, a

verossimilhança factual) para um desfecho que é, ao fim e ao cabo, a razão de

estarmos lendo aquele livro ou assistindo aquele espetáculo.

A verossimilhança é apenas um obstáculo que pode ser

transposto, eludido, aconchambrado, driblado por meio de uma negociação

dramatúrgica qualquer.

Lupin encerrou

suas duas temporadas e dez episódios com a conclusão de um único arco narrativo

central – a vingança do jovem Assane Diop, leitor e fã de Arsène Lupin, contra

o sórdido milionário Pellegrini e o comissário de polícia Dumont, que destruíram

a vida de seu pai. Sua fuga final para o desconhecido, um gesto tipicamente

lupiniano, deixa em aberto a possibilidade de uma terceira temporada onde

ocorra uma segunda aventura.

Os heróis do melodrama não morrem. Suas aventuras se

interrompem. Quando Conan Doyle encheu o saco com as aventuras de Sherlock e

matou o personagem em dezembro de 1893, as Ilhas Britânicas estremeceram em

protesto. Ofertas milionárias para “ressuscitar” o herói choveram sobre sua

mesa. Doyle se recusou a revivê-lo. Mas precisava de dinheiro. O que fazer?

Muito simples: ele escreveu O Cão dos Baskervilles (1901-1902), com o argumento de que essa

história teria acontecido antes da

morte de Holmes. Não se pode modificar o passado, mas o passado está

incompleto. O passado tem lacunas, esquecimentos, segredos, amnésias, está cheio

de histórias que podem ter acontecido e ainda não foram contadas.

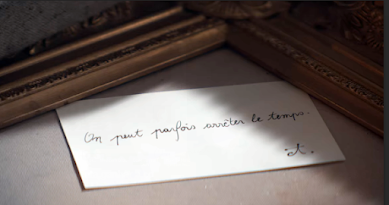

("Às vezes é possível parar o tempo.")

Mesmo depois que Doyle jogou a toalha e ressuscitou

Holmes de vez em “The Adventure of the Empty House” (1903), o precedente havia

sido criado. E começou a florescer nessa época a gigantesca indústria da fanfic, a ficção escrita por fãs de um

herói.

O Lupin de

George Kay é uma fanfic escrita,

filmada e interpretada com bom gosto e leveza, e cheia de pequenas piscadelas subliminares dirigidas aos conhecedores; mantendo intacto o mito original

(o Lupin dos livros), mas superpondo a ele um novo mito, moderno, hi-tech (celulares,

phishing, fake news, photoshop, rastreadores, microcâmeras, microgravadores),

negro, filho de migrantes, essencialmente mesclado à Paris de hoje.

(Pissarro, "O Sena e o Louvre")

Arsène Lupin, o ladrão que não mata, e que só rouba de

quem tem muito, funciona como um orixá capaz de produzir a amizade entre um

bandido e um policial quando eles servem a um ideal ético e lúdico que sabem

ser maior do que ambos.