Todo o alvoroço em torno da Lua Cor de Sangue de dias atrás rendeu belas fotos, infográficos, animações, imagens sequenciais, gifs e o escambau, um ou outro texto calhou de lembrar as chegadas do homem à Lua no cinema. Eu fiquei me lembrando que também a Música Popular Brasileira deu umas triscadas nesse tema.

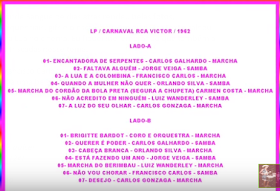

No meu tempo de infância o galã Francisco Carlos

estrelava filmes marcantes como Colégio

de Brotos (Carlos Manga, 1956), tinha uma bela voz, e lhe coube em 1962 cantar

essa marchinha, que se outra virtude não possui tem a de estar colhendo no ar o

melhor mote do momento.

A Lua e a Colombina

Mas eu vou pra Lua, se Deus quiser,

mas se puder, levar mulher. (2x)

Colombo foi ao Novo Mundo

e o Velho Mundo se espantou;

Gagárin foi ao céu profundo,

voou, voou, voou...

Eu também quero ir à Lua

pra ver a Terra toda azul...

Quero ser o Colombo dos espaços

levando Colombina nos meus braços...

É curioso que já numa marchinha do Carnaval carioca

circule essa comparação da chegada à Lua com a Descoberta da América. A

homenagem carioca é ao russo Gagárin, quando este tornou-se o primeiro homem a

sobreviver publicamente na órbita da Terra.

Gagárin não foi à Lua; coube a três norte-americanos

chegarem lá, sete anos depois.

Antes de todos, para mim, foi Ary Lobo, esta grande voz

esquecida do nosso cancioneiro. Muitos o conhecem como o paraense que também

gravou o clássico “Súplica Cearense” de Gordurinha. Gravou sambas memoráveis,

cocos, baiões. Pertenceu à geração seguinte à de Jackson do Pandeiro.

Tinha um olho vivo, esperto, de sambista pegando

passarinho no ar, olho que está em “Eu Vou Pra Lua” (1960), canção de Luiz de

França, que ele celebrizou:

Eu vou pra Lua, eu vou morar lá...

Vou no meu Sputnik, do campo do Jiquiá.

Os versos desta música são daquele tipo renovável a cada

geração política que se sucede no país; como tantos sambas de breque, como

tantas emboladas satíricas, da crônica malandra dos costumes. O samba é imortal

porque os personagens nunca saem de cena.

Essa letra é uma Utopia autocontraditória, cheia de

personalismos – como convém ao gênero. A Utopia é um gênero literário onde se

ilustra a tese de que é possível resolver os problemas do mundo sem gerar

nenhum problema novo.

Nem vou falar no machismo sobre os dez anos de cadeia

para a mulher; mas há um certo calafrio numa utopia que diz que “não tem

juventude transviada” (aí creio que inclui de James Dean a Raul Seixas) e que “morre

na rua quem faz anarquia” – como quem define o que é anarquia é o mesmo que

está com a arma na mão, morre-se então por qualquer coisa.

Uma utopia totalitária, portanto. O que talvez seja até

um pleonasmo.

Em todo caso, a canção é ótima, é uma canção que marcou

toda uma geração de letristas e parceiros; aqui está Tadeu Mathias, no show dos

“30 Anos do Baque Solto”, de Lenine e Lula Queiroga.

O sucesso dessa gravação deve ter sido grande, porque

logo depois (era a época dos discos em 78 rotações, lançavam-se singles de

acordo com o sopro do vento), Ary Lobo desembarcou no mercado com “Quando Eu

Cheguei na Lua” (1961), uma espécie de “resposta” à primeira canção.

Quando eu cheguei na Lua, foi grande a recepção...

Fui entrevistado, falei na televisão.

O sujeito saiu no Sputnik e chegando lá na Lua se deparou

com a sua Utopia de brasileiro safo. Só não imaginava é que ao chegar no

Paraíso iam lhe pedir contas do Brasil que deixou para trás. E a segunda canção

ainda critica a Terra, mas inclui nessa crítica o Narrador, brasileiro

“ixperto” que é desmascarado por esses selenitas invisíveis.

A canção volta a bater nas teclas da burocracia e

corrupção, da fome e carestia, da moralidade feminina. Cada uma das três

estrofes tem sua correspondente na canção original.

O projeto espacial russo produzia imagens mais vívidas do

que o norte-americano. A cadela Laika, que morreu para nos levar aos céus. O

cosmonauta anunciando que a Terra é azul. A primeira mulher. Todo mês tinha uma

grande novidade nas manchetes. Alguém poderia se dar o trabalho de peneirar

todas as canções desse período que usaram esse mote; “Lunik 9” de Gilberto Gil

é talvez a melhor delas.